うちの子、何度言っても全然読書しないのよね~。

読解問題が解けないの、本を読んでいないからだろうな~

読書は確かに、語彙や知識を増やしてくれます。

読書好きな子はほっといても一人で賢くなってくそうですが、本が嫌いな子って手にも取ってくれないんですよね。

動画が楽しい現代、文章を読むのが面倒なのも分かります・・。

では、読書が嫌いなお子さまは文章読解ができないままなのでしょうか?

我が家の親塾での結論としては、「できます!むしろ得意にもなれます!!」です。

実は、長男がまさに読書嫌いの読解苦手の理系人間で、読解問題や作文に散々苦労しました。。

ですが、いろいろと勉強方法を試行錯誤したところ、そんな彼でも文章読解が得意になる勉強法を見つけました。

その勉強法とは、「読解問題集をただ解くのではなく、読解問題の本文を精読することで、読書の代わりにすること」。

これによって読解力のみならず、語彙が増えたり知識を増やすことができました。

最終的には、公立中高一貫校受検において、読解力+記述力が必要な作文問題で高得点(100点満点換算で75点)を取れるまでに急成長したのです。

公立中高一貫校受検の作文問題では、本文の読解力がとても重要。筆者の意見や論理展開を読み取れなければ、それに呼応した作文が書けないためです。

この記事では、読書が嫌いなお子さまでも読解力がつく我が家で取り組んだ勉強法をご紹介します。

詳しくご紹介しますね!

本当に、読解が「大の苦手」だった長男でもうまくいった方法なので、ぜひ参考にしてください。

まず、読解力って何だろう?

まず、文章を読む力=「読解力」について、整理してみましょう。

読解力を3つの力に分解する

読解力とは文章を読んで理解する力ですが、その力は以下の3つの力の総合力ではないかと考えています。

※これは、私個人の考えなので、学術的なものや塾などでプロの講師に教わるものとは違うかもしれません。

- 語彙力

- 知識量

- 文章を構造的に読む力

それぞれについて、説明します。

①:語彙力(ごいりょく)

ここでいう「語彙」とは、私立型試験に出るような難しい「語彙問題」の語彙ではなくて、単に「日本語の単語」のことです。

本文中に知らない語彙が少なければ、文章の理解はしやすいですよね。

一方、知らない言葉が続くような文章を読むということは、英単語を知らないままに英語の長文を読んでいるようなもの。それでは文章を理解がとても難しくなります。

読解力は、知っている日本語の量で高まるのです。

いっぽうで、小学生って(あれだけしゃべりは達者なのに)、びっくりするぐらい語彙を知りません。

例えばうちの娘は、4年生で「九州」や「両親」という言葉を知りませんでした。

読解力をつけるには、「語彙を増やすための工夫が必要」だと考えています。

②:知識量

本文の内容を理解するためには、そのジャンルに対するある程度の予備知識があると有利です。

例えば娘が取り組んだ読解問題に、台風がテーマの文章がありました。ところが長女は「台風が何か」は知っていましたが、「熱帯」とか「低気圧」とか「上昇気流」という現象についての知識がないため、本文の内容を理解できなかったのです。

作文や読解問題が苦手な子供たちは、予備知識が無いために本文の意味が解らないこともあります。

「相性が悪い問題」というものも、そのジャンルの知識が不足していることかも。

知識を広げることで、相性の悪い文章は減るのではないでしょうか。

逆に予備知識がある分野の話は、読むスピードも早くなります。

そんなに詳しくなくてよいので、出題されるようなテーマについての広い知識を付けること。

これも読解力を高めるために目指したい取り組みです。

③:構造的に読む力

公立中高一貫校受検の作文で出題される問題文は、説明的文章であることが一般的。このような文章を効率的に読むには、文章を構造的に認識する力が必要です。

「文章を構造的に認識する」とは、一見文字だけが連なっている文章を、それぞれが役割を持ったブロックに分けて、そのブロックの連なりとして認識することです。

例えば、説明的文章の各ブロックには、次のような役割があります。

- 筆者の主張

- その主張の裏付け(理由)

- 読者に理解を促すための具体例

- 想定される読者が持つであろう疑問の提示とその回答

このような役割のパーツを組み合わせて説得力のある文章を構築するのですが、これを意識しながら読むことでより理解しやすくなるのです。

「筆者の主張」や「主張の理由」など注視するブロックを意識することで、長い本文を読む時間を短縮できるというメリットもありますよ。

①~③を伸ばすために読解問題集を活用する!

これらの力を伸ばすために活用できるのが、読解問題集です。

読解力を付けるのに読解問題集を使うなんて当たり前だろ!!と思われるかもしれませんが、少々お待ち下さい。

ただ問題を解くだけではありません。

読解問題集を上手く活用することで、③の「構造的に文章を読む」ことはもちろん、語彙や知識を増やすことができるんです。

普段は全く読書をしなかった息子も、この方法で読解力や作文力を付けました。

ではどのように読解問題を活用するのか。具体的にご紹介しますね。

読解力を伸ばす!読解問題の具体的な活用法

読解問題から効果を得るための方法について、我が家の取り組みをご紹介します。

簡単に言うと、ひとつひとつの本文にじっくりと取り組んで、単語や知識を増やすというもの。

要は読書の代わりに、読解問題の文章をしっかり読みましょう、そこから沢山のものを得ましょう、ということです。

我が家では読解問題をこのように使っています。

- 知識も語彙も知らないのが前提で、ここで覚える

- ゆっくりでOK!

- 親も教えたり一緒に調べたりする

ここでの目的は「読解問題に正解する」ことではありません。

読解問題の本文から、語彙や知識、そして文章構造について学ぶということです。

読書が好きな子どもたちは自分でできていることかもしれませんが、それを読解問題の本文で身につけよう、という狙いです。

詳しくご説明しますね。

知識も語彙も知らないのが前提で、ここで覚える

多くの子供たちは、読解問題の回答はできても、本文の意味を理解することは難しいのではないかと思います。

本文の内容についての知識が無かったり、知らない語彙があるからです。

そこで、読解問題の本文を使って語彙力や知識を増やしましょう。

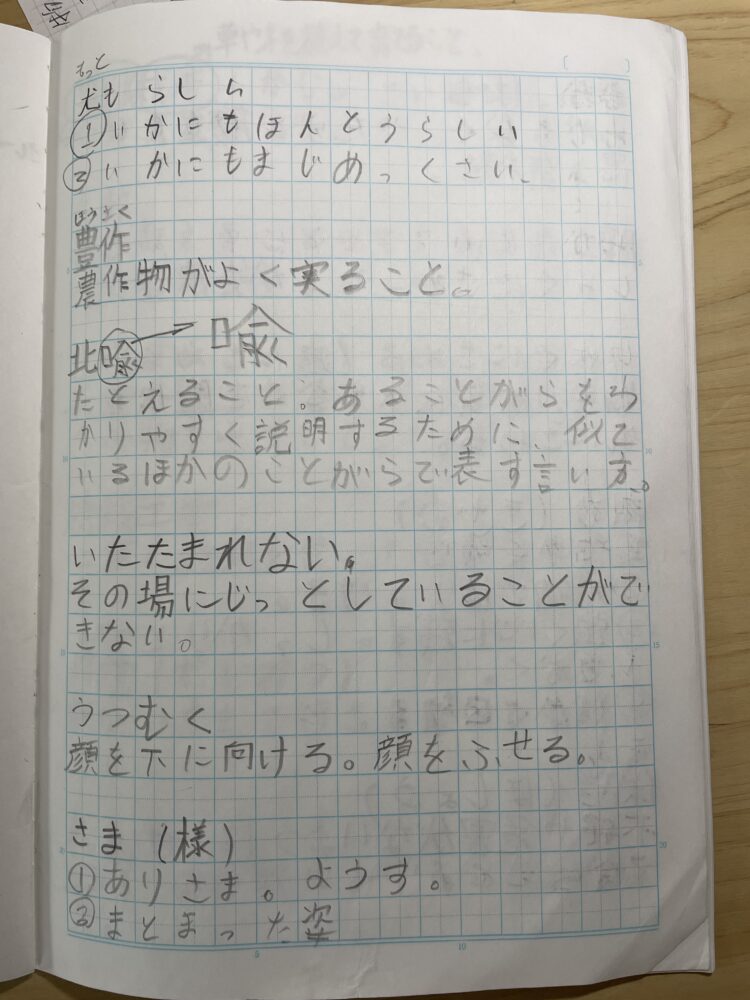

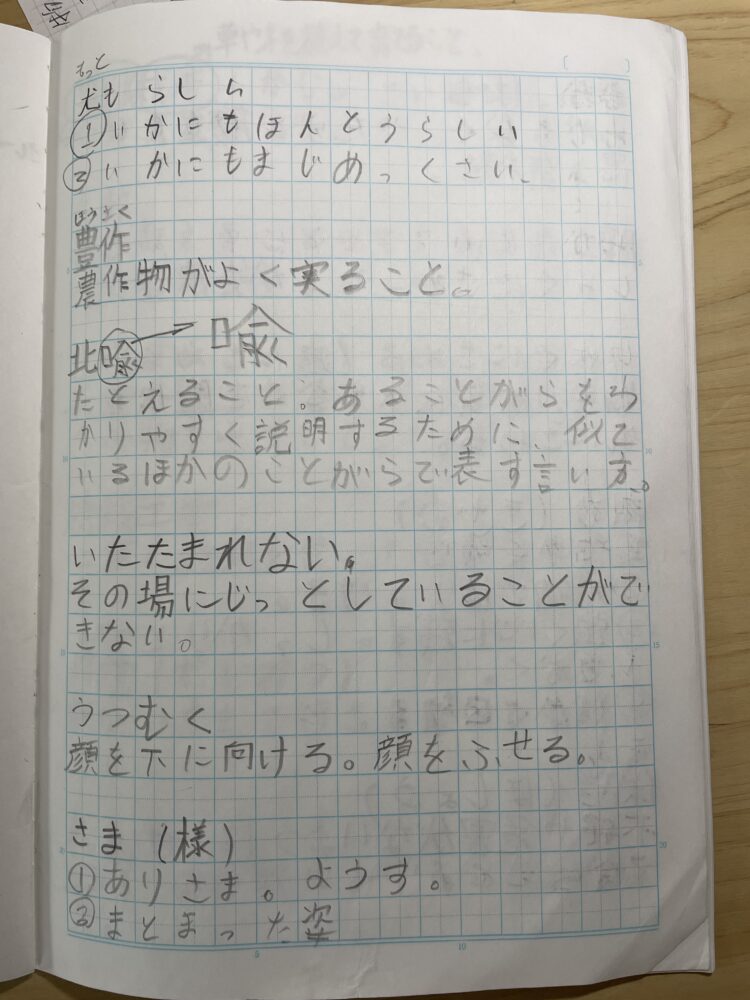

読解問題の本文から、知らない単語を覚える

読解問題の本文には、子どもにとって知らない単語がたくさん出てくると思います。

まずは本文の中で出てきた、知らない語彙(単語)をひとつひとつ調べさせてあげましょう。

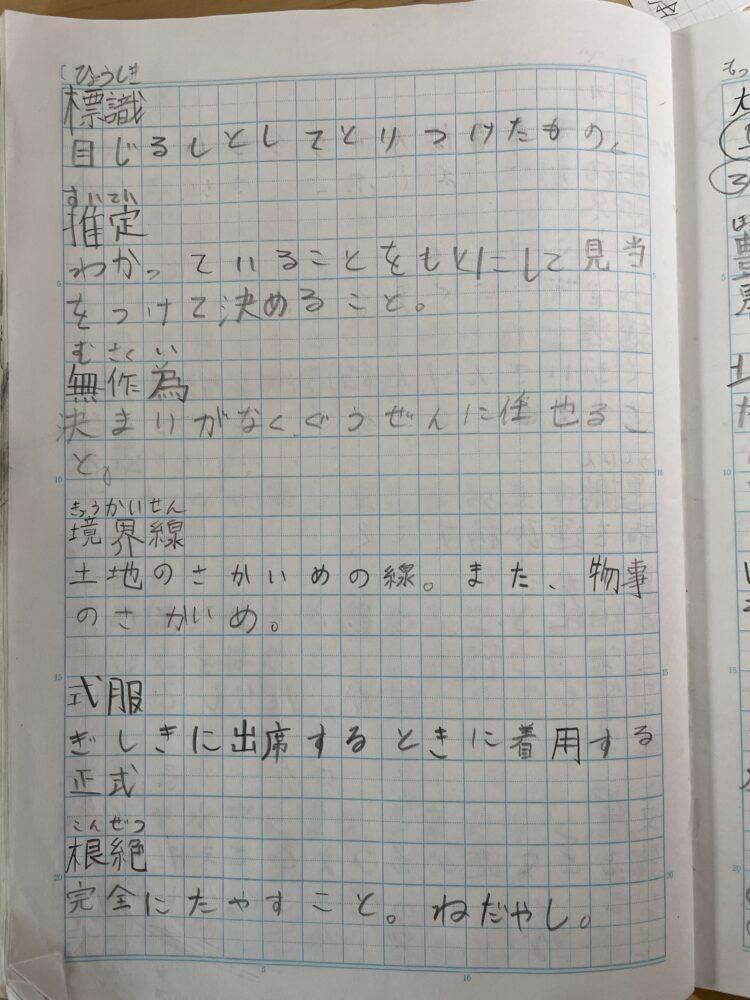

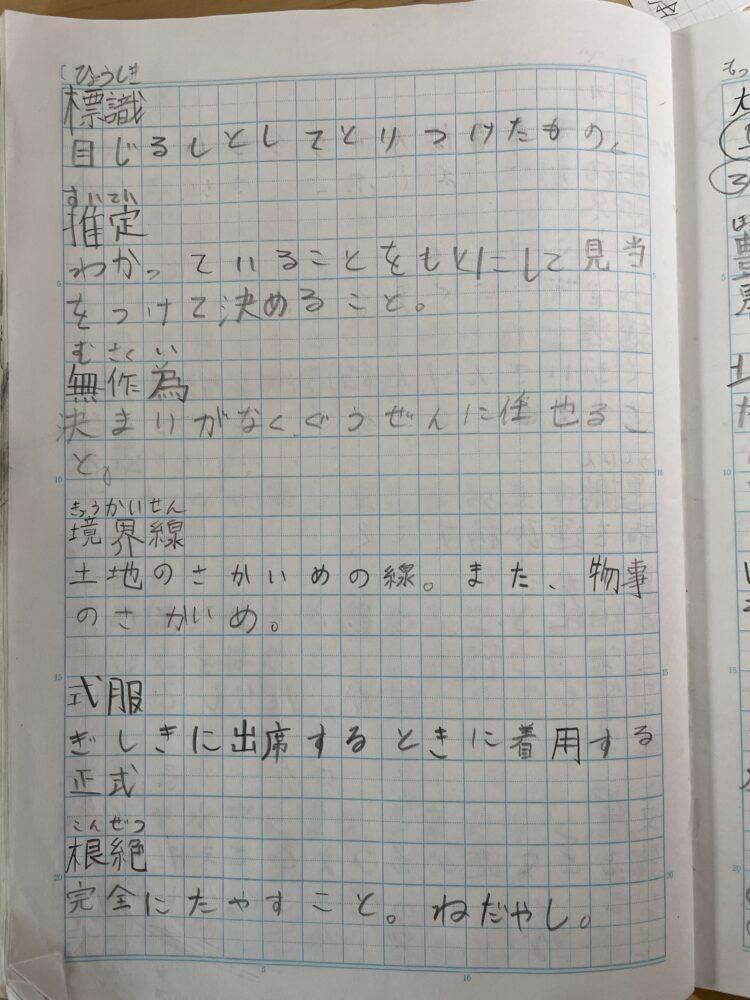

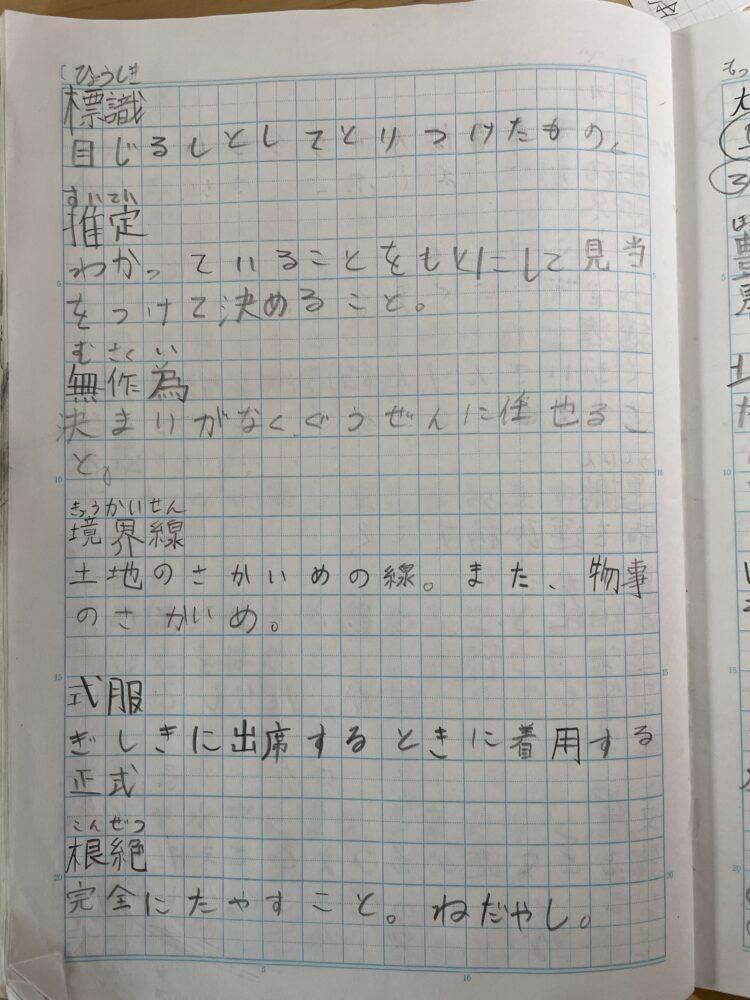

そのような語彙は、電子辞書で調べてノートに書かせて、週末に読み返しをさせています。

知らない語彙を調べるのは結構な負担になるので、調べ終わったらその日の国語の勉強は終わりになることも普通にあります。語彙がわからなければ本文の内容が理解できないので、我が家ではとても重視しているんです。

長男の時代から同じ電子辞書を使っているので、ヒンジ部分が壊れてしまうほど(笑)

本文中にわからない単語が無くなることで、本文を読む負担も減るし、内容を学ぶことにつながってくると考えているのです。

本文の内容から、新しい知識も学ぶ

読書をすると、新しい知識を学べます。読書が好きで自ら本を読むような子は、色々なことを知っていますよね。

読書が嫌いなお子さまでも、読解問題集の本文を精読することで、知識や教養を得ることができますよ。

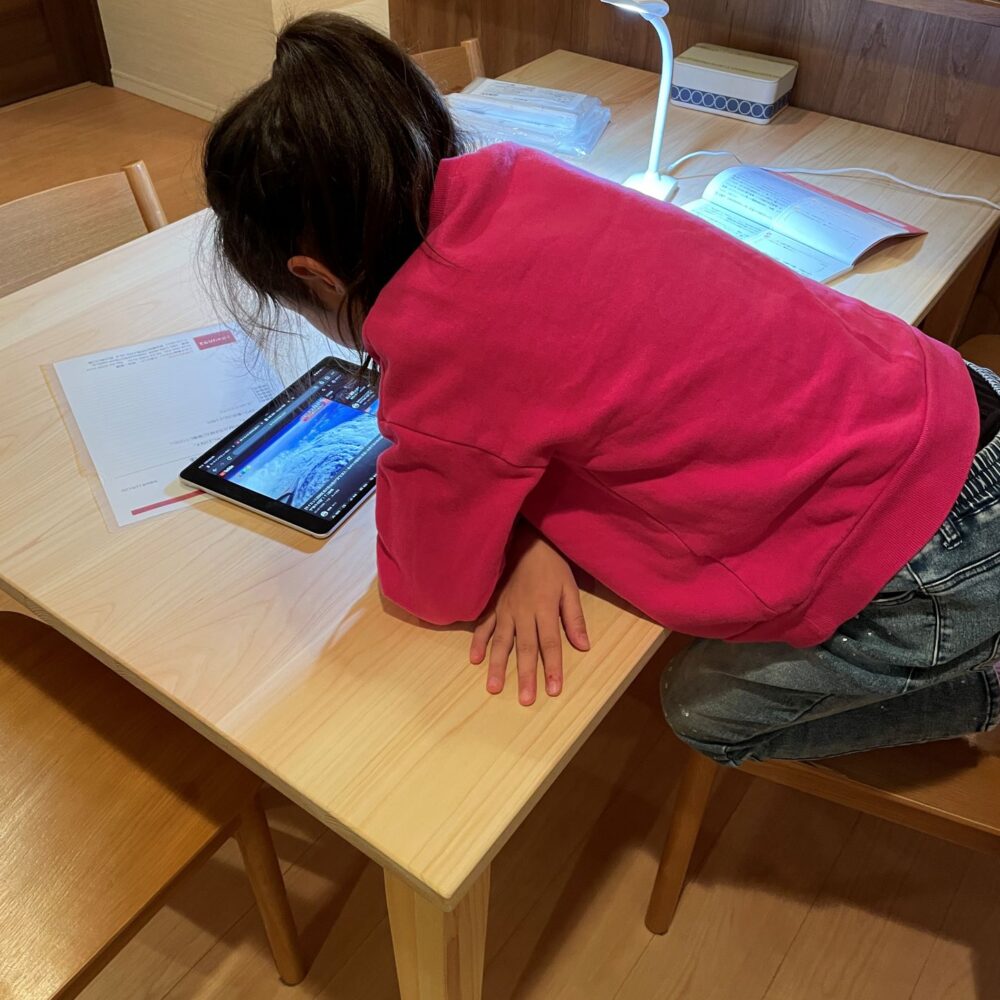

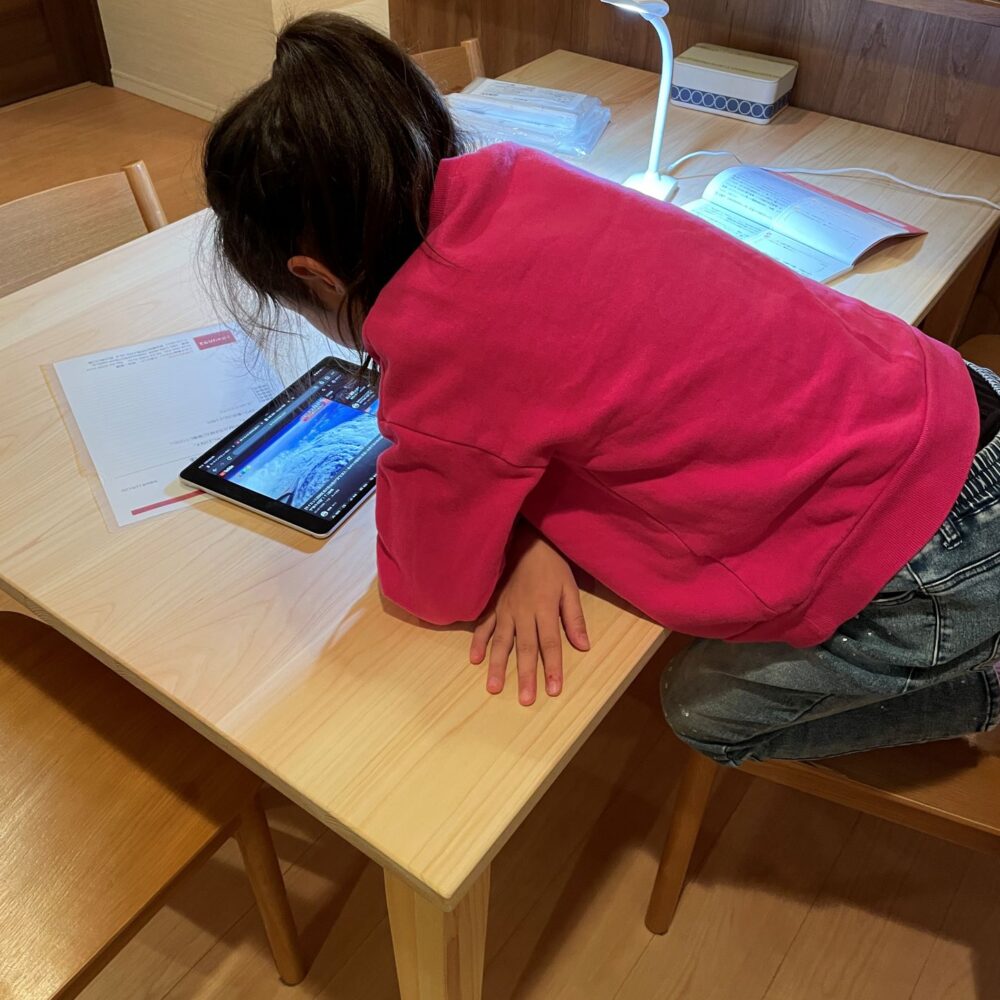

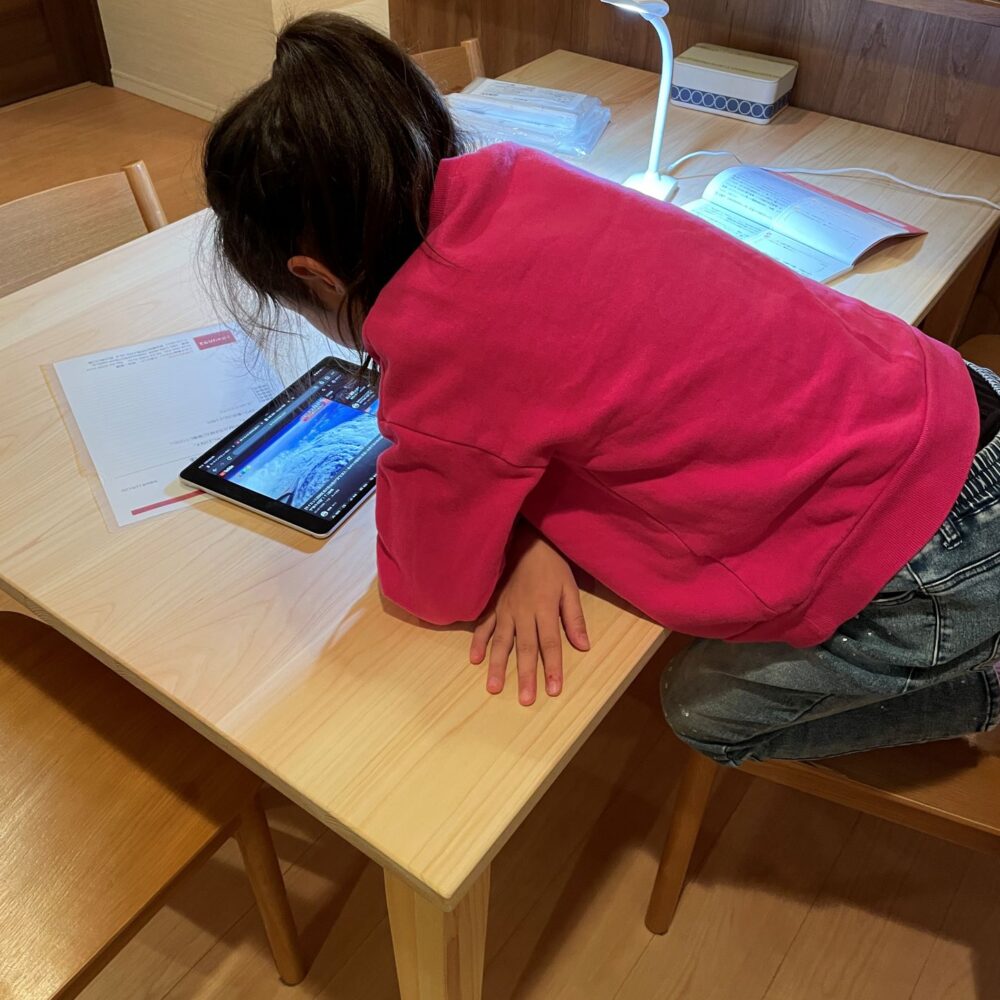

例えばこの日、長女が読んだ読解問題は台風についての文章でした。

台風そのものは知っていましたが、台風がどうやってできるのか?太陽の形は?気圧や上昇気流?などを知りません。

その場合、せっかくなので台風について調べてみるのです。

この写真は、読解問題で出てきた「台風の目」が分からないということで、動画を見ているところ。

この読解問題の本文を読んだことをきっかけに、台風に関することをいろいろと知ることができました。

その後本文を読み返すと、その内容が理解できるようになっています。

こういった取り組みをコツコツと続けて行くことで、読書は嫌いな子であっても知識や教養は増えます。

知識や教養が増えるほどに作文問題への引き出しが増えることはもちろん、世の中のことに興味が湧くようになってくれるかもしれません。

知識や教養が身について、世の中を楽しく感じられる。

これこそが中学受験勉強で我が家が目指していることです!

少しずつ知識が増えることで、試験本番の作文問題のテーマについても、予備知識を持っている可能性も高まるのです。

ゆっくりでOK

このやり方にはコツがあって、とにかくゆっくり進むこと。

例えば「読解問題を一日一題解く」なんて固定した進捗目標は立てずに、数日かかったとしても、調べながら本文をしっかりと理解することを目指します。

一日で二段落しか進まないことも全然OK!

本当に、ちょっとずつしか進んでないように感じるかもしれません。

ですが、「あやふやに問題を解いて、正解だったからマル付けて次に進む」というような解き方では、語彙力も知識も身につかないのではないでしょうか。

むしろ、時間がかかっているということは新しいことを調べて学んでいるわけですから、確実に前身しているはず。

進捗よりも理解、ゆっくりと学ばせてあげましょう。

難しすぎる内容の文章は飛ばしてOK!

内容が難しすぎて、調べても子供が理解できないような内容の問題は、飛ばしてもOKです!

そんな問題に時間をかけて辛い思いをするぐらいならば、より理解しやすいほうで楽に読解力を伸ばす方がずっと効果的です。

例えばある問題集の本文では、様々な宗派の方が着る衣服についての文章がありました。これを理解するには、その前提として各宗教について教えなければならず、これはちょっと時間がかかりそうということでこの文章を読むのはスキップしました。

他の問題を解く中で語彙や知識が増えることで、以前は読めなかった文章が理解できるかもしれません。

お子さまに合った文章から、取り組ませてあげましょう。

親も教えたり一緒に調べたりする

この取組みには、親のサポートがとても有効で、大切です。

例えば知らなかった言葉や知識は調べてノートに書かせているのですが、この「調べる」ことって、本人にとっては負担ですよね。私たち大人も、知らないことを調べるのってめんどくさいもの。

調べるまでもないようなことは親が教えてあげればよいし、内容が難しくて親もわからないようなことは、一緒に調べてあげられるのです。

そこでおすすめしたいのが、読解問題の本文を読んでいてる時や問題を解くときに、親も一緒にいてサポートすること。

子どもにとって自分で調べる手間が減るので、難しい文章にチャレンジする心理的なハードルが下がりますよね。

本文の題材についての知識は、大人のほうがよく知っていることが多いはずです。

なので子供が知らない分野にかんしては、親がその問題について直接教えてあげればよいのです。

例えば「環境問題」と言われた時の予備知識や、問題全体を薄くでも広くイメージできているのって、大人の知識があってこそだと思うんですよね。

自分で調べるより教わる方がイメージを付けやすいですし、親に教えてもらえることで楽しく学んでくれるかもしれません。

私も知らないことも多いのですが・・

親が知らなくても問題ありませんよ!むしろ好都合かも!?

その時には、一緒に調べればよいのです。調べる手伝いをしてあげることで、そのうちに調べ方について覚えてくれるはず。

むしろ、「親にも知らないことがある」ことが伝わることや、親も知らないことを調べている姿を見せられることは、メリットかもしれません。誰だって知らないことがあるのは当たり前だし、わからないことは調べればいいというポジティブなメッセージにもなるためです。

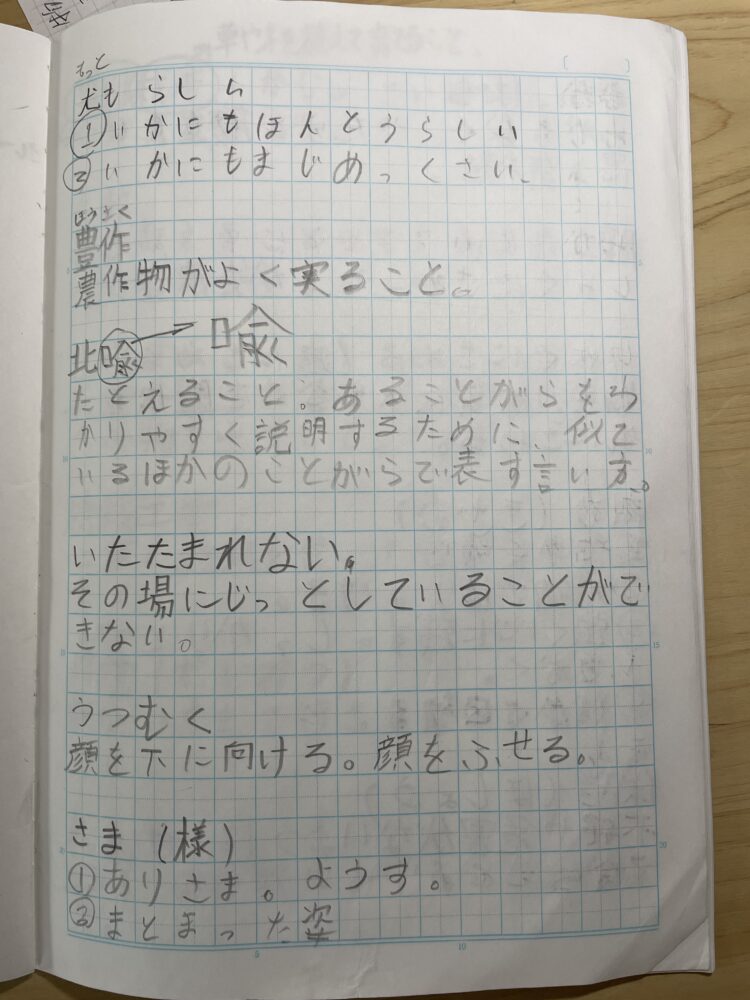

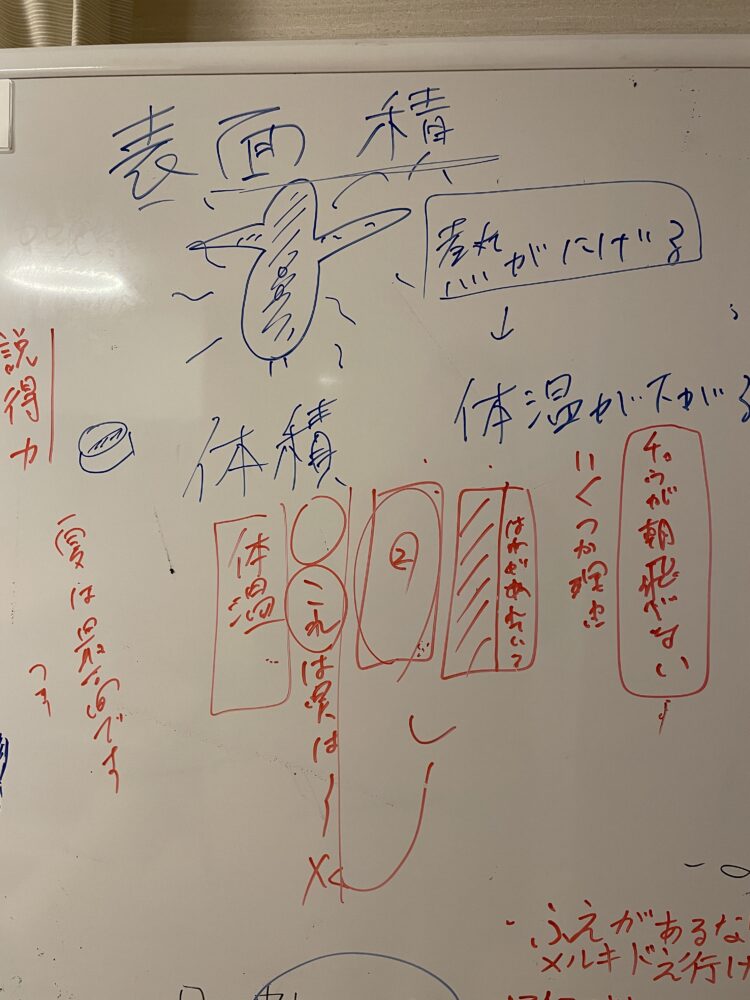

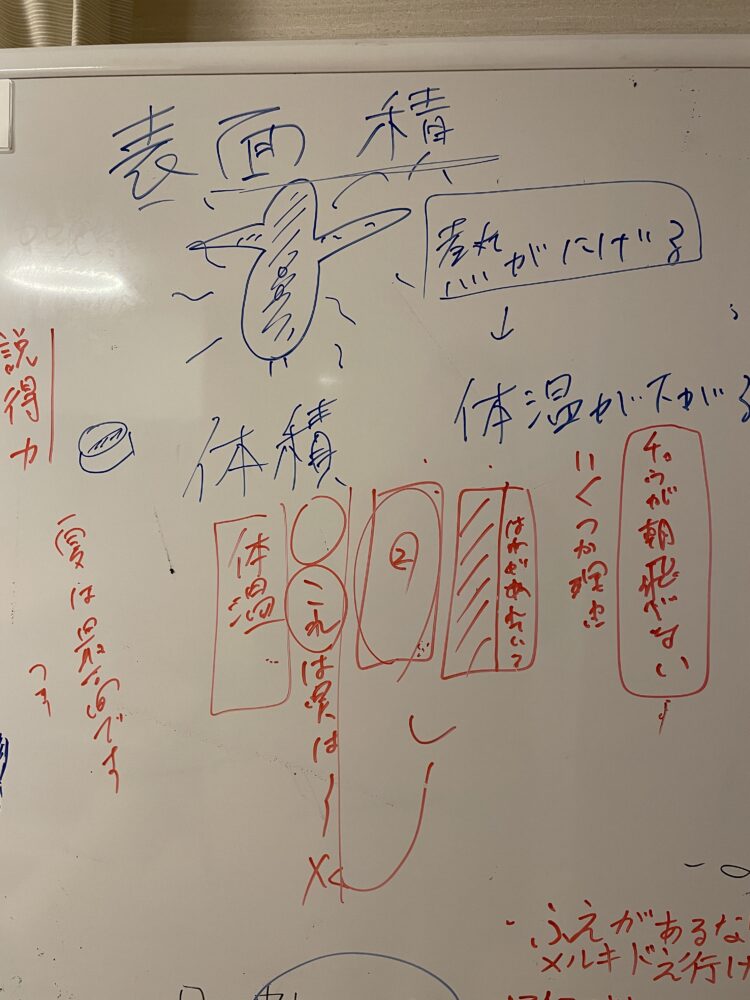

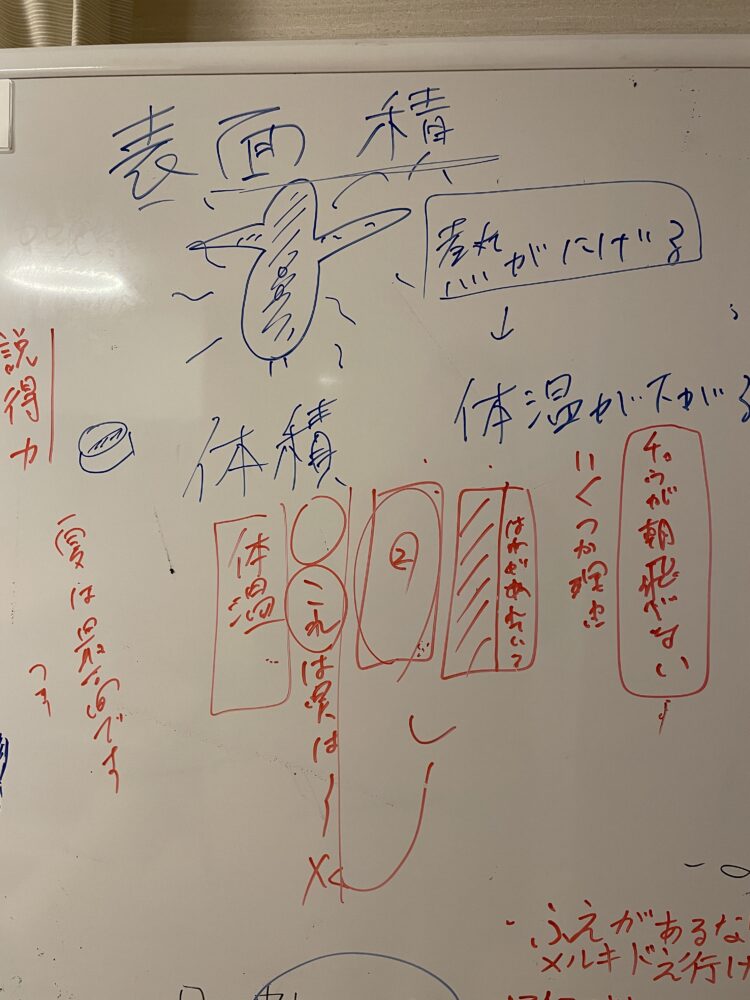

例えばこちらは、虫や鳥のような体の小さな生き物の体温の話についての本文です。私も知らない話でしたが、本文を子供と一緒に本文を読んだうえで、ホワイトボードを駆使して内容や文章構造を伝えました。

知らないことは文章を熟読したり調べる姿を見せてあげて、わかりやすく教えてあげることがとても大切です。

なので、たとえ常識や以前に話したことであっても、子どもがわからないことを馬鹿にしたり笑ったりしてはいけません。

知識がないことは当たり前のことで、「せっかく知らない事に出会えたんだから、知識が増えてラッキー」と思わせてあげるのが良いのではないでしょうか。

このように、親がサポートしてあげることで子供が調べる負担が減ったり、新しい知識を楽しく学べるようになるんです。

子が本文を理解しているか確認するには?

子どもが読解問題の本文を理解できているかどうか、簡単に確認する方法があります。

それは、本文を音読させる、ということです。

知らない言葉やあやふやな言葉がわかる

音読をさせると、知らない言葉やあやふやに覚えている言葉がすぐにわかります。

言い淀んだり自信なさそうになるからです。

知らない言葉があるのは全然問題ありません。むしろ、そんな言葉に気づけたことがベリーグッドなことなので、怒らずに調べさせてあげましょう。

漢字の読み方が間違っていたり発音がおかしいものも、音読させることで気づいてあげられます。

親は本文を読みながら音読を聞く

音読を聞くときは、親も本文を読みながら音読と照らし合わせるのがポイントです。

本人はわかっているつもりでも、実際には間違っている言葉に気づけるからです。

また、ちょっとした接続詞や助詞などを適当に読み進めていることにも気づけるかもしれません。

これは文章を丁寧に読めていないということ。

助詞一つで文章の意味やニュアンスが変わるので、正確な読解にはこのような癖を無くしてあげる必要もあります。

文章を構造的に読む力を付ける

何日かかけて文章をしっかりと理解できたら、ここからやっと読解問題を解くというフェーズに入ります。

問題を解く過程で、文章を構造的に読む力を意識させましょう。

そして筆者の意見は何か、この本文で一番言いたかった主題はなんなのか、が理解できているかを確認します。

そして、その主張を裏付けている理由をどのように読者に提示しているかの理解も、促してあげましょう。

親塾で文章構造を教える方法については、長くなるので別記事として纏めました。こちらをぜひ参考になさってください。

おすすめの読解問題集

おすすめの読解問題集について、ご紹介します。

私がオススメしたいのは次の点です。

- 内容が面白いもの

- 説明的文章の問題が多いもの

このサイトのおすすめの問題集もご紹介しますが、できれば本人と本屋さんで気に入ったものを探すのが良いかと思います。

内容が面白いもの

読んでいて、お子さまが面白いと感じる内容の文章が多い問題集が良いと思います。

子供が「へーなるほど」と思うような話題や、興味があるジャンルの書かれた問題集を探すのがよいでしょう。

掲載されている文章が面白い読解問題集としておすすめしたいのが、啓明館さんのものです。

読解が苦手だった息子も、この問題集の文章は楽しく取り組めていたようでした。

説明的文章の問題が含まれているもの

多くの公立中高一貫校の作文問題では、物語的文章よりも説明的文章の方が出題されます。

そのため説明的文章が多く掲載された問題集がおすすめです。

ただ志望校によっては、物語的文章や詩など説明的文章ではない本文が出題されるかもしれません。

有名なところでは、三鷹中等教育学校さんでは毎年「詩」が出題されるのですが、このような学校もあります。

また、志望校の出題傾向も急に変わったりすることがあるので、もしかしたら本番でいきなり物語的文章が出題されるかもしれません。

そのため受験までまだ期間がある時期ならば、幅広い文章に触れておくことがよいでしょう。

今4年生の娘が使っている問題集が、説明文も多くて物語文や古典などもバランスよくあるので気に入っています。

Z会さんのグレードアップ問題集です。

ただし、こちらはちょっと内容が難しすぎるかもしれません。娘は1つの文章を読のむのに3~4日かかっています。

読解問題が難しすぎる場合、ひとつ下の学年の読解問題を使うのがおすすめです。

娘も4年生時に3年生の読解問題集から始めましたが、それでも知らない日本語も知識もあります。語彙などを増やす事ができるうえに、扱われている内容が難しすぎないため、本人の負担も少なかったようです。

こちらの「科学のおはなし」という読解問題は、下の学年のものを使うと内容は学校で習っていることなので、本人もやりやすかったようです。

まとめ

この記事では、本を読まないお子さまの読解力向上に、読解問題集の活用法をご紹介しました。

読解問題ひとつひとつの本文にじっくり取り組むことで、読書が苦手な子供でも、語彙や知識を増やす事ができます。

そしてこの力は、公立中高一貫校受検では作文にも大いにプラスになるはず!

参考になるところがあれば、幸いです。

なお作文対策については、この読解力の上に作文を作る力も必要になります。作文については、こちらの記事もご参照ください。

質問などあればお気楽に!