公立中高一貫校って作文があるらしいけど、どうやって勉強させればいいの?

そもそも作文ってどんな試験なの?

多くの公立中高一貫校では、適性検査(入試問題)として作文が出題されますが、作文って教えるの難しいですよね。作文が苦手なパパさんママさんもいらっしゃるでしょう。

そこでこの記事では、お子さまを「公立中高一貫校受検させてみようかな~」とお考えのパパさんママさんに向けて、家庭でできる作文対策について紹介します。

作文は難しいですが、コツコツと対策を積み重ねれば、一定以上の得点を計算できるものでもあるんですよ。

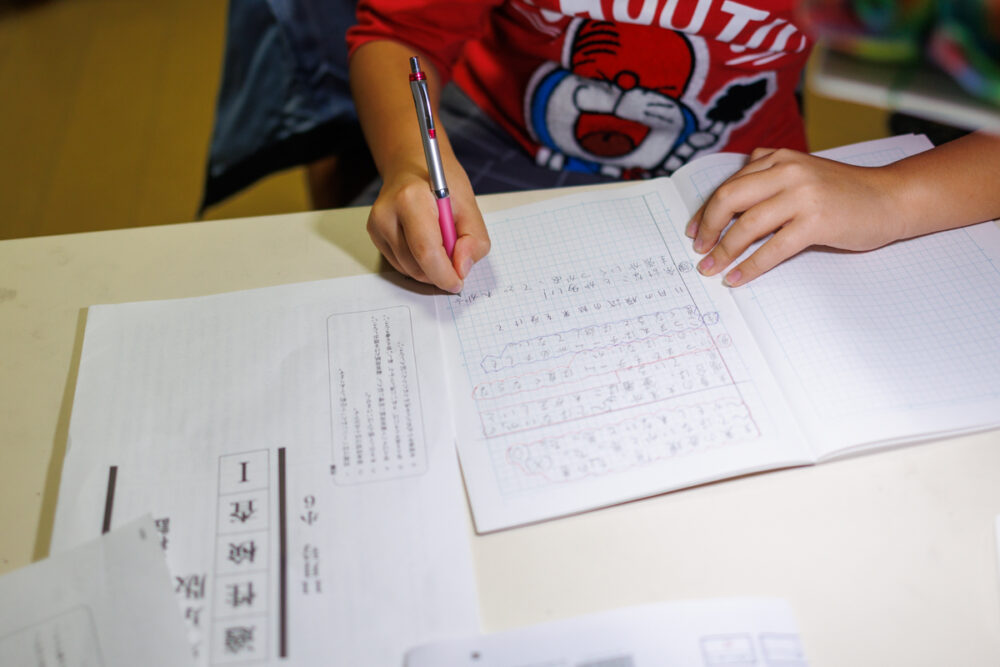

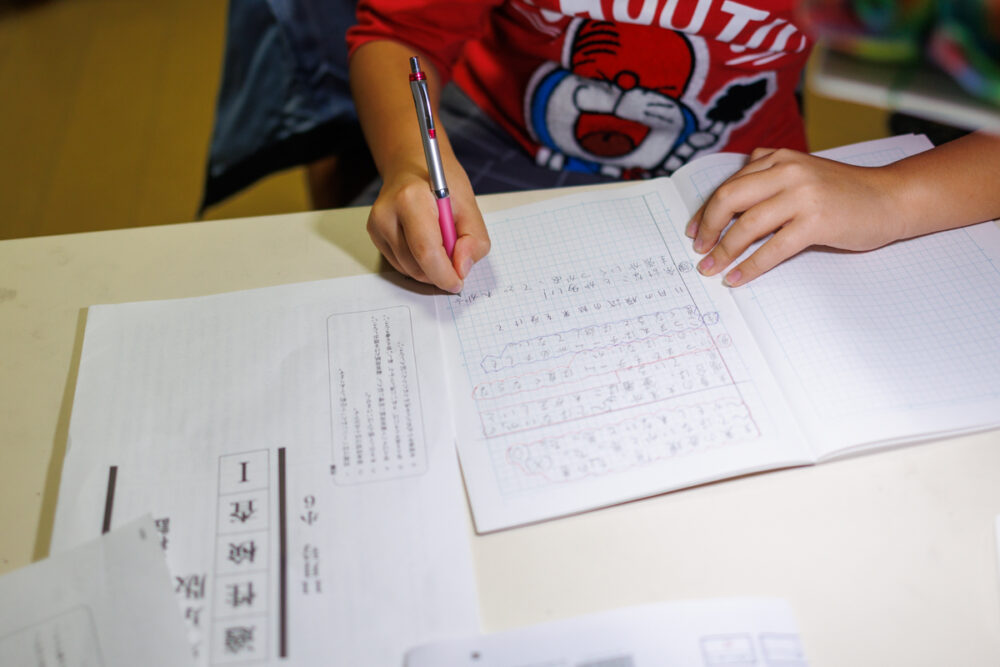

我が家の例でいうと、息子は2022年の都立中高一貫校に合格しましたが、ず~っと作文が苦手でした。

親塾でどうやって教えたらいいのか、本当に悩みました。

試行錯誤を繰り返す中で今回ご紹介する対策にたどり着き、それを繰り返し練習したところ、最終的には作文を得点源となるまでに成長してくれたのです(本番では100点換算で75点)。

この記事が、お子さまの作文対策のお力になると嬉しいです。ぜひ参考になさってください。

※最初に、公立中高一貫校受検の作文とはどんなものかについても書いています。早く対策を知りたい方は、目次から飛んでくださいませ。

公立中高一貫校受検の作文問題ってどんな試験?

まず最初に、公立中高一貫校受検の作文はどのような問題なのか、ご紹介します。

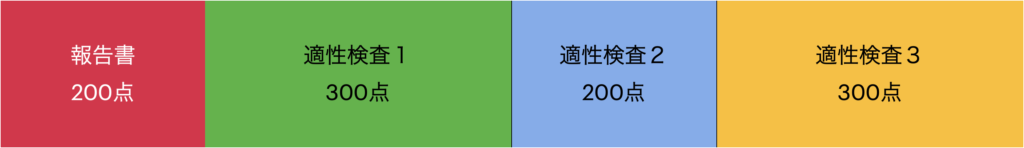

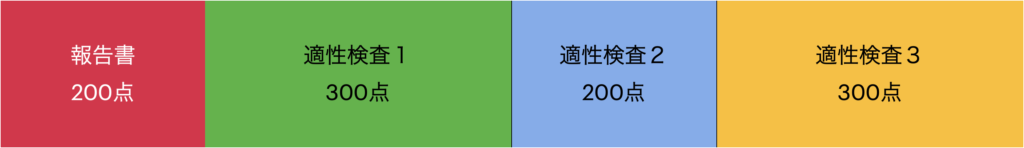

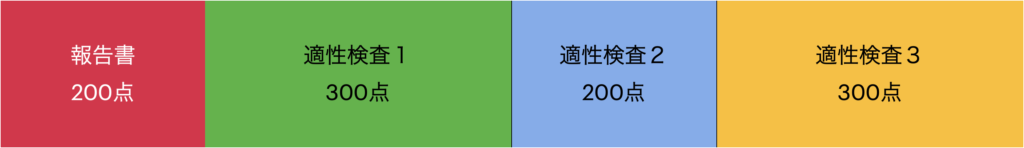

作文=適性検査Ⅰの配点

公立中高一貫校の受検は、報告書+適性検査の総合点で決まります。総合点の合計やそれぞれの比率などは学校によって異なりますが、一般的には次のような構成です。

- 報告書:小学校5年生+6年生の成績の内申書のようなもの

- 適性検査Ⅰ:作文

- 適性検査2(+学校によっては適性検査3まで):算数・理科・社会の総合問題

作文問題は「適性検査Ⅰ」という名前です。

例えばこの学校の場合、総合点は1000点満点で、その中の3割(300点)を適性1(作文)が占めています。

この学校を受ける場合は、「作文の配点が高い」と考えて準備することになりますね。

※東京都立中高一貫校に関しては、各学校の配点をこちらの記事にまとめています。

作文の問題形式

作文の問題形式は学校によって異なりますが、現在は次のような出題が主流のようです。

- 本文がひとつかふたつある

- 本文から、読解問題が出される

- ふたつの本文をふまえて、作文を書く

東京都立中高一貫校の場合、多くの学校がこの形式となっています。

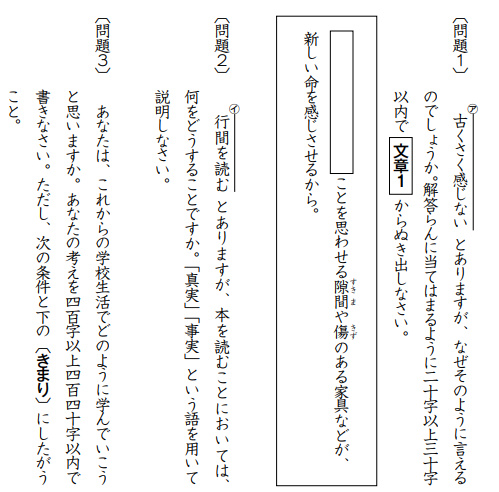

具体的に、2023年の都立共通問題の内容を確認しましょう。ぜひリンク先の問題の本文を読んでみてください。

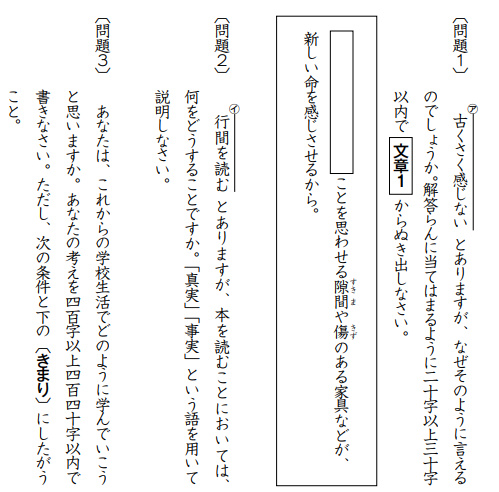

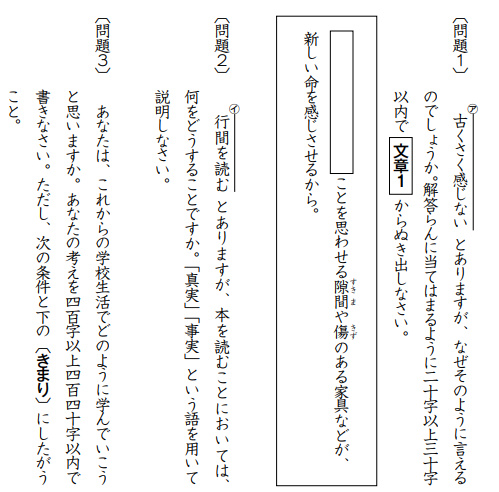

下記が問題文です。

問題は、次のような構成となっています。

| 問題文 | 次の[文章1]と[文章2]とを読み、あとの問題に答えなさい |

| [文章1] | 約850文字の本文 |

| [文章2] | 約1000文字の本文 |

| 〔問題1〕 | ㋐とありますが、なぜそのように言えるのでしょうか。解答欄に当てはまるように20字以上30字以内で[文章1]から抜き出しなさい。 |

| 〔問題2〕 | ㋑とありますが、本を読むことにおいては何をどうすることですか。「真実」「事実」という語を用いて説明しなさい。 |

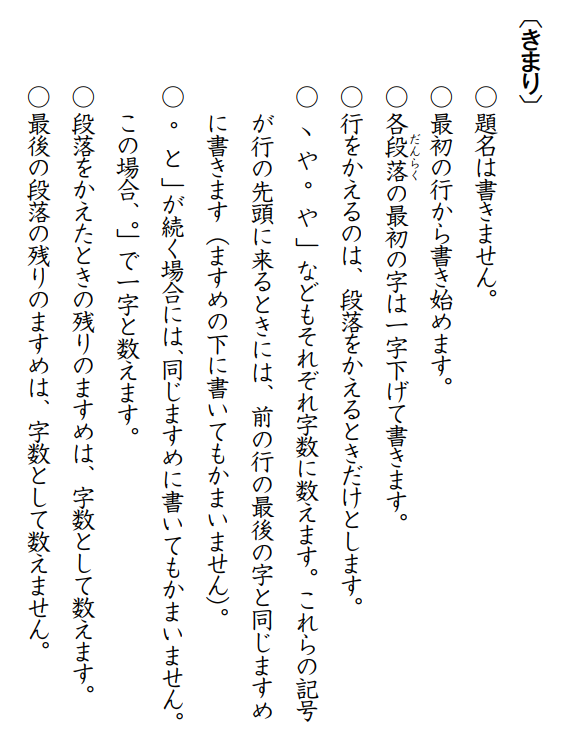

| 〔問題3〕 | あなたはこれからの学校生活でどのように学んでいこうと思いますか。 あなたの考えを400字以上440字以内で書きなさい。ただし、次の条件と下の[きまり]に従うこと。 |

| 〔問題3〕の条件 | ① あなたが[文章1]・[文章2]から読み取った、共通していると思う考え方をまとめ、それをはっきり示すこと。 ② 「①」の内容と、自分はどのように学んでいくつもりかを関連させて書くこと。 ③ 適切に段落分けをして書くこと。 |

まとめると、都立共通問題は次のような出題形式です。

- 読解問題としての回答と作文の両方が出題されること。

- 作文では、[文章1]と[文章2]という内容に関りのあるふたつの文章を読んで、それぞれの共通点を回答したり、筆者の意見を踏まえて自分の意見を書いたりする

もちろん学校によってさまざまな傾向があります。例えば本文が長文一つの学校や、「詩」が出題されることも。

作文ではなく、小論文として勉強しましょう

ただいずれにしても、小学校で書くような読書感想文などとは違いますよね。

筆者の意見を読み解いて、自分の意見をまとめて書かなければいけません。

自分の意見を書くということは、説得力のある論理的な文章を書かなければいけないということ。

作文というよりも「小論文」なのです。

ちなみにこの問題は、検査時間45分。この短い時間の中で、本文の内容を理解して、記述問題に答えて小論文を書くわけですから、とても難しい試験といえます。

ではどのような対策が必要なのか、まずは大方針についてご紹介します。

公立中高一貫校受検の作文対策~方針編~

作文対策に必要な、大雑把な方針をまとめます。

親が志望校の傾向を把握する

まず、親が志望校の傾向を知っておくということがとても重要です。

作文は学校ごとに出題傾向が異なるため、それを見越した準備が必要になるからです。

例えば、古文や詩が出題される学校ではそれらを読み取る練習が必要ですし、SDGsなどの社会問題を出題する学校の場合はニュースなどを知っておくことが力になるでしょう。

親が前もって志望校の作文問題の傾向を把握して、学習方針の大まかな流れを決めてあげる必要があるのです。

早いうちに、志望校の過去問題集はお手元にご準備ください。

過去問題は、学校のホームページに掲載されていますが、市販の過去問題集では模範解答と解説があるので参考になりますよ。

過去問題集は複数の出版社から発売されているので、それぞれ購入して模範解答や解説を比較すると、より理解が深まります。

※注意!学校によっては、本文が著作権の関係で載っていない場合があります。本屋さんなどでご確認のうえ、ご準備してください。

保護者は前もって志望校の作文問題と、その解答例を頭に入れておく。子供が6年生になる前には準備しておくことをお勧めします。

作文問題で問われる力=コミュニケーション能力

作文問題で学校側に問われている力は様々ですが、最も端的に表すと「コミュニケーション能力」ではないかと考えています。

コミュニケーション能力

コミュニケーション能力とは、「トークが軽妙で人付き合いが上手」という意味ではありません(笑)。

- 相手(筆者)の伝えたいことを正確に把握する

- 受け取ったメッセージを理解して、自分の考えを整理する

- 整理した考えを、わかりやすく正しく相手に伝える

このような能力のことを「コミュニケーション能力」と、ここでは表現しています。

作文問題でコミュニケーションする相手は、受検する学校です。

本文を正しく読解して理解したうえで、「学校はどのような意図でこのような文章を選んだのか、どのようなことを考えて欲しいのか」を思慮します。そのうえで、その学校の意図に沿った自分の意見を考え、適切に文章化して伝えるのです。

とても難しいですが、作文で求められる基本的な姿勢はこのようなものと考えてよいと思います。

こんなコミュニケーションを成立させるために必要な力といえば、国語の能力。

具体的には以下の3つと考えています。

- 読解力・理解力

- 論理的思考力

- 記述力・語彙力

読解力・理解力

作文では、主題として出される本文の内容を正確に理解する必要があります。

そのために必要な力が「読解力」。

筆者の意見やその根拠としていることはなんなのか、正確にとらえて、それを理解する力です。

このためには、本文の内容について前もって知っていることも有利ですよね。広く知識があるということも強みになります。

論理的思考力

読解力によって筆者の意見を理解した後は、それをもとに自分の意見を作る力が必要です。

その自分の意見を作るために、そしてその意見に納得してもらうためには、論理的な思考が必要です。

論理的というのは、「○○だから○○」という理由と結論がしっかりとつながっていること。

「こうこうこうだから、私はこう考えた」と、読者(採点する先生)に対して説得力のある論理展開が必要です。

そのため、論理的思考力を高める勉強も必要です。

記述力・語彙力

そして、最後が記述力です。考えたことを、作文として書く能力です。

考えを表現する語彙力や、誤字・脱字無しに書ける力も見られるはずですし、丁寧に速く書くスピードも大切です。

とはいえ、完璧さは不要!

以上が、私が考えている公立中高一貫校の作文試験に必要な力です。

私たち保護者は「作文の書き方を教えなければ」を重視しがちですが、実はその前に「理解して考える」という力が試されていると言えるでしょう。

そのうえでその考えを適切に相手に伝える。これを「コミュニケーション能力」と称してみました。

とても難しい・・

ウチの子には無理ゲー

と思われたかもしれません💦

ですが、何度もお伝えしますが、息子も作文力は絶望的でした。

誇張でも謙遜でもなんでもなく、本当に「絶望的」です。

※現に中学入学後、最も成績が悪いのが国語B(現代文)です。

それでもコツコツと続けることで合格できました。必ず力はつきます。

なにより、あくまで小学生が対象のテストです!

大人が考えるような完璧さは不要。これらの力をある程度身に着けて、外してはいけないポイントは守ったうえで書けるようになれば、必ず点数に繋がります!

作文は、しっかりと準備ができていればある程度の点数が見込めると言えるでしょう。

その準備として、我が家がやっていたことを具体的にご紹介しましょう。

公立中高一貫校受検の作文対策〜具体的方法〜

我が家が行っていた作文対策の具体的な方法を紹介します。

最初に、読解力をつける

本サイトでおすすめなのは、まずは読解力をつけることです。

読解力が必要な理由

まず、作文を書く前に「読解力」を付ける必要があります。

作文問題では長文を読むのですが、

- 筆者の意見はどのようなものか?

- 何を根拠にその意見を書いているのか?

- 本文のテーマはなにか?

これらを正しく理解できなければ、それをふまえた自分の意見や考えを作ることはできないからです。

もし本文の内容を読み違えてしまったら、解答も的外れとなってしまうでしょう。「相手の考えを受け止めて理解する」というコミュニケーション能力の不足と見なされてしまいます。

文章から筆者の意図を読み取れる読解力は、最初に必要になる力です。

作文対策って何から始めればいいの?

と方針が立っていないのでしたら、まずは「読解力を鍛えましょう!」というのが本サイトのおすすめです。

読解力を鍛える方法

ではどうすれば読解力がつくのでしょうか?

読解問題集を利用して力を付けた、息子の例が参考になるかと思います。

息子は読解がとても苦手で、読解問題は壊滅的。なぜここまで読解ができないのかを考えてみたところ、次の点が不足していることに気付いたのです。

- そもそも語彙が少ない・・

- 主語や述語の理解が足りない・・

- 文章は構造的に組み立てられて作られていることを知らない・・・

これらの対策を行ってひとつひとつ身に着けさせたところ、作文問題や読解問題が逆に得意になるほどの力を付けてくれたのです。

これらを身につける具体的な方法については、説明が少し長くなってしまうので別記事としてまとめました。

3学年下の妹も同じ方法で少しずつ読解力を付けているので、再現性の高い方法かと思います。ぜひご参照くださいませ。

【中学受検】苦手な文章読解を克服するためのポイントと、その対策3選【塾無し】

息子は本当に読解が苦手、こんなんじゃ作文は書けるようにならないかもと諦め半分であったところから、驚くほどの力を付けてくれました。

なので、いまは読解が苦手なお子さまでも大丈夫!

読解力は、一度身に着ければ一生役に立つ力です。公立中高一貫校受検勉強をきっかけに、じっくりと育んであげましょう。

志望校に合った意見を構築する

読解力がある程度身に付いてきたら、次は回答する意見を構築する練習に入ります。

このフェーズが、最も重要です!

作文には何を書くべきか

文章を書くためには、その前に「何を書くか」が決まっていないといけません。

書くことが決まれば、あとそれを文章にすることは技術的な事。なので、それほど重要ではありません。

「何を書くかを考える」ところで、差がつくのです。

学校側は出題した作文問題を通じて、「この課題にどう答えるのか」「このような問題をどう考える子なのか」、つまり考え方から生徒の適性を見ているのではないかと感じています。

なので、その考え方・答え方を身につけさせれば良いのですが、これを子供に教えるのは難しいのですよね。

大人ならわかる「出題の意図を理解して、期待されていることに沿った正しい意見」を考え出すのは、練習をしていない子供には非常に難しい。

ですが、それが必要なのです。

我が家がどのように対策したのか。その練習方法をご紹介しますね。

我が家の練習方法

我が家ではどのような練習をしていたのか、説明が長くなってしまったのでこちらの記事に詳しくまとめています。

自分の意見を作れるようになるまでには、とても練習に時間がかかると思います。そしてなかなかうまくいかないこともあるでしょう。

パパさんママさんもここは腰を据えて辛抱強く、お子さまの成長を支えてあげてください。

いよいよ文章を書く力をつける

読解力を付けて筆者の意見が理解できるようなり、それに対して自分の意見を持てるようになった。

ここまで来たら最後は、文章を書く力です。

書くための技術として必要なこと

これは、書くことが決まっていれば、あとはルールに従って書くだけ。

これまでよりは難易度は下がるはずです。

ただ、書くスピードを上げることや丁寧な字を書くなど、考えなくてもできるように身に着けたい技術もあります。

もちろん誤字脱字は減点対象ですし、ちょっと難しい語彙やことわざを使って表現することで引き締まった文章にするというテクニックもあります。

大前提として原稿用紙の使い方は、志望校の適性検査1に書かれている「きまり」に沿ったものを使いましょう。

次は2023年都立共通問題の「きまり」です。適性問題の最後にまとめて書かれています。

その中で、だんだんと作文の型を作っていきます。

型に合わせて書くようにする

作文を書くためには、「型(パターン)」を使いましょう。毎回、型に合わせて書くことがとても大切です。

書くことも内容を考えることも、この型に合わせることで余計な寄り道をしなくて済むため、作文を書くことが早くなるからです。

息子の場合は、次のような型が多くなりました。

- 最初に結論を書く・問われていることに応える

- 直後にその理由を書く

- その考えを学んだ体験談(例:習い事での苦労→考えて努力して乗り越えた)

- 最後に再度結論(①とは違う言い回しで)

これはPREP法(プレップ法)という書き方を応用したものですが、最初に結論とその理由を書くことがポイントです。読み手が納得しやすい順番になっています。

型を確立するのが難しいようであれば、PREP法を練習させてみてください。

そしてこの型に説得力を持たせるためには、「体験談」を使いましょう。

体験談を2〜3用意して柔軟に活用する

体験談は、その意見に説得力を持たせるために非常に便利です。

体験談は二つか三つ用意しておけばOK。その使い方にバリエーションを持たせるだけで、さまざまな意見の後ろ盾に使うことができます。

例えば「パスが弱くて、味方に届かない」という失敗体験からは、次のような意見が出せそうです。

- パスを強くするために練習した経験から、努力を信じられる意見

- 体が小さいからパワーがない代わりにこんな武器を磨いて奏功した経験から、幅を広げて克服できるという意見

- 試合でパスカットされた時に味方がかけてくれた言葉に救われた経験から、人の言葉の強さに関する意見

2〜3の体験談で、かなりの意見を説得力のあるものにできるのです。

もちろん、脚色は必要です。実際には無かった話であっても良いのです。実際の体験をヒントに学べたことがあるということなので。

この辺りの柔軟な対応、つまり意見の出し方や体験談の料理の仕方は親のサポートが力を発揮するところです。

また、体験談は子ども自身が忘れていることも多いので、ここも私たちの出番です。「こんなことあったじゃない」「こんなエピソード使えるんじゃない?」と、微笑ましい思い出を教えてあげましょう。

この型にしたがって、問題集を使って沢山の作文を書く練習をしますが、ここで親塾のパパさんママさんには更に重要なミッションがあります。

それは、添削です!

添削がとても大切

明確な正解が無い作文は、本人が答え合わせをすることができません。親塾の場合は、親が子供の書いた作文を添削する必要があります。

保護者の方も「私も作文はちょっと苦手・・」と思われるかもしれませんが、誰かが添削してあげないと作文は力が付きません。

公立中高一貫校受検作文の添削方法については、できるだけわかりやすいようにまとめてみました。早く書く方法や、丁寧に書かせるコツなども併せて紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

【塾無し】公立中高一貫校受検の作文、親塾での添削ポイント全15選。+一番大切なこと

保護者の添削も、子どもの作文と同様、少しずつ上達するはずです。

それでも添削が苦手な場合は、一般の作文サービスを利用するのも有効です。教材選びも採点も任せることができます。

本サイトでおすすめのサービスを後述しているので、参考にしてください。

公立中高一貫校作文におすすめの教材

ここまで準備ができたら、実際に作文を書く練習に移りましょう。

なお、練習の時点では、本人には志望校の過去問題は見せないことをおすすめします。直前期の過去問を取り組むときに、初見で問題を解くためです。

それまでは、問題集を使って練習しましょう。おすすめの参考書は後述しますね。

公立中高一貫校作文の練習用に、オススメの教材をご紹介します。

<本項目にはPRを含んでいます!>

オススメの問題集

過去問は直前期までは使わないとすると、それまではどのように作文の練習をするのでしょうか。

前提として、適性検査の総合問題(作文以外の問題)に使う銀本は、作文の練習には使いません。解答例が無いため、参考にならないからです。

なお、銀本って何?という方は、別記事にまとめていますので、そちらもご参照ください。

【塾なし】公立中高一貫校受検対策に必須!合格した我が家の銀本の活かし方ご紹介

銀本も、志望校の過去問も使わずにどうやって作文を練習するかというと、問題集を使います。

問題集を選ぶポイントは、次の3点。

- 解説が充実している

- 模範解答がある

- 志望校以外の問題数が多い

我が家でも色々と試しましたが、我が家ではこちらの書籍がしっくりきました。

この問題集が良かった理由は、次の通りです。

- テーマ別に問題が用意されているため(例:「人とかかわって生きるとは?」など)、子どもも親もテーマについて意見を考える練習になる

- 模範解答が、合格レベルの小学生のものであるため、「これぐらいのレベルで良い」という具体的な目安になる

この問題集は、様々なテーマごとに出題されているため、作文を書く前にテーマについて親子で考えることができます。テーマに対する模範解答が充実しているので、「意見」を考える参考になるのです。

また、問題集の模範解答は大人が書いた立派なものが多いのですが、それは合格する小学生のレベルよりもはるかに難易度が高いもの。ですが、この問題集は十分合格レベルであるものの、あくまで小学生が書いた模範解答です。しかもひとつの問題に対して複数の回答例が掲載されています。

模範解答の分析(こういう点を真似しよう)という参考にしやすいのです。

このような点から、こちらの問題集はおすすめでした。

通信教育は添削と記述(アウトプット)に効果大!

親が作文を教えるのが難しい場合、外部の力を借りるのもよいかもしれません。

作文だけ塾に通うのも良いですし、今は通信教育が充実しています。

塾に通う場合に比べてかなり安く、しかもプロの手によって公立中高一貫校の作文対策として適切な添削を受けることができたり、丁寧なフィードバックをもらえたりなどのメリットがあります。

オススメのサービスとして、ブンブンどりむさんという作文専門の通信教育があります。

「声に出して読みたい日本語」シリーズでおなじみの齋藤孝先生が研修されているサービスで、6年生になると公立中高一貫校を目指すための添削を受けられます。

【広告】

↑齋藤先生はこちらの先生です。テレビで拝見される方も多いのではないでしょうか?

オススメしている理由は、私も重視している「読解力」を伸ばすカリキュラムであるため。

そして、教材の狙いが、思考力や語彙力を伸ばすためのものである、という点です。

この記事に書いているように、私も読解力や語彙力、思考力を計るのが作文問題と考えているので、本質の部分を学べますね。

この学習は日本語力を高めます。これは試験対策に留まらずに、将来的にも役にたつことでしょう。

「作文は専門家にお願いしたいかも」「短期間でいいから、実際の教材で試させてほしい」とお考えの方には、お得にお試しできるチャンス。

詳しくは、下記公式サイトをご覧ください。

【広告】

\ 無料体験キットプレゼント中! /

作文への総合的な力を高められる、小学生新聞

作文は読解力や理解力、語彙力、記述力など読解力総合的な力を試される試験です。

そこで、作文で問われる文章に関わる様々な力と共に、時事問題、そして社会への関心を高められるおすすめの教材として期待できるのが、小学生新聞です。

【広告】

作文を書くためには、「どのような文章が良い文章か」を知っていることが大切ですが、新聞ならばプロの記者が書く質の高い文章に日常的に触れることができます。

また新聞の大きなメリットとして、いま社会で起きている出来事を知れるという点があります。

社会のことを知ることで、社会問題への関心も自然と高まりますよね。作文問題では社会問題がテーマになることが多いので、普段からそういった問題に触れていることはとても有利になります。

「この問題に、私はどうすべきか」という「意見作り」にも非常に役に立つんですよ。

例えばSDGsの問題が出題されたとして、この問題に人類がどのように取り組んでいるのかを新聞で知っていれば、それに対して「自分ができる有効な対策」などを思いつけるのです。

また、朝日新聞の小学生新聞は読み物として面白いように工夫されていて、QuizKnock(クイズノック)の時事問題クイズが出題されたり、子供たちに大人気の「科学マンガサバイバルシリーズ」も連載中です。

ボリュームは毎日8ページなので、時間を決めて新聞を読む習慣を付けるのでも、勉強の合間に気分転換に目を通すでもよいでしょう。

※ただし!我が家のでは購読していません。長男の時は本サービスを知らず、長女は他の兄弟に比べて圧倒的に文字を読むのが苦手だからです。

長女は、映像には集中できるタイプ。マンガも面倒なのだそうです・・。

ただ、もし興味をもって読めるような子ならば、とても力になると思います!

子供が楽しめそうなものか、いちど公式サイトからご覧になってみてください。

【広告】

中学受検をして最も良かったことは、子どもが社会への関心を高めてくれたり、知的好奇心を育んでくれたことでした。

この知的好奇心は中学になってからも、とても役に立っています。

息子の中学の同級生たちも社会問題を良く知っている子がほとんどで、授業でもよく取り上げられるのだとか。

そのような子が合格している、ということだと思います。

作文に役立つだけではなく、そのような知識や教養を楽しみながら身に着けられる小学生新聞は、とてもおすすめです。

志望校の作文、過去問の使い方

6年生の中盤以降には、いよいよ志望校の過去問に取り掛かります。

過去問題を解くことは、非常に重要です。志望校で実際に出題された問題であり、その出題傾向に合わせた練習を積み重ねられる教材であるからです。

過去問題をうまく活用することで、志望校用に特化させた=志望校の問題で点を取るための力を伸ばすことができます。

ここではそんな大事な志望校の過去問題の使い方について、我が家の例をご紹介します。

過去問を使う前に、作文の練習をしておくこと

過去問題を解く前に、まずはしっかりと作文を書く練習を積み重ねましょう。

基本的な作文の力が無いままだと、作文の練習をしているのか過去問対策をしているのかわからなくなってしまいます。

とはいえ、基本が完璧とか、そんな夢のようなレベルは必要ありません(笑)。この過去問題で志望校対策としてぐ〜っと力の伸ばすのですから。

少なくとも、作文の解答形式を理解していて、問題集の問題を解いたことがある。

そして前述した「型」について、ある程度その使い方を経験している。

これぐらいの準備があると良いでしょう。

作文を書くことに慣れた後、過去問対策に移るようにしましょう。

過去問題を解く手順

いよいよ過去問題を時ましょう。時期としては、我が家では12月に開始。最後の2カ月を過去問を解く時期にしました。

我が家の過去問の解き方は、ざっくり言うと次のような手順です。

- 志望校の過去問を10年分用意する(印刷できるようにPDF化する)

- 最も古い4年分を繰り返す

- 添削も毎回しっかり行って、この4年分のクオリティを上げる

- ③までができたら、次の4年分も同じように繰り返す

- ④までができたら、最後の2年分を仕上げて本番

これを2カ月かけてやっていました。

過去問は直近のものからやる方法もあると思いますが、我が家では古いほうから始めました。

作文は傾向が変わりがちなので、本番で慌てないように「この傾向からこの傾向に変わった」経験もしておきたかったためです。

ただし、古いものは傾向が違いすぎることも!楽しむ程度にやらせてみましょう。

過去問題の解き方

過去問題は志望校のホームページから過去問題をダウンロードして、印刷して使用しました。

本番とできるだけ似た環境で始めたかったからです。

作文用紙は市販のものを購入して使いました。

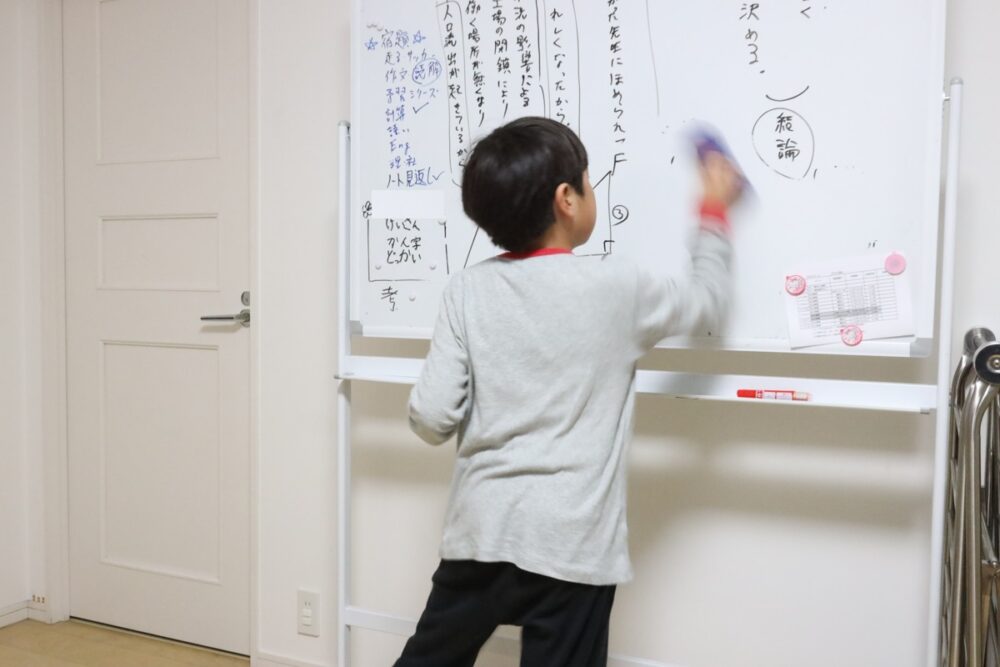

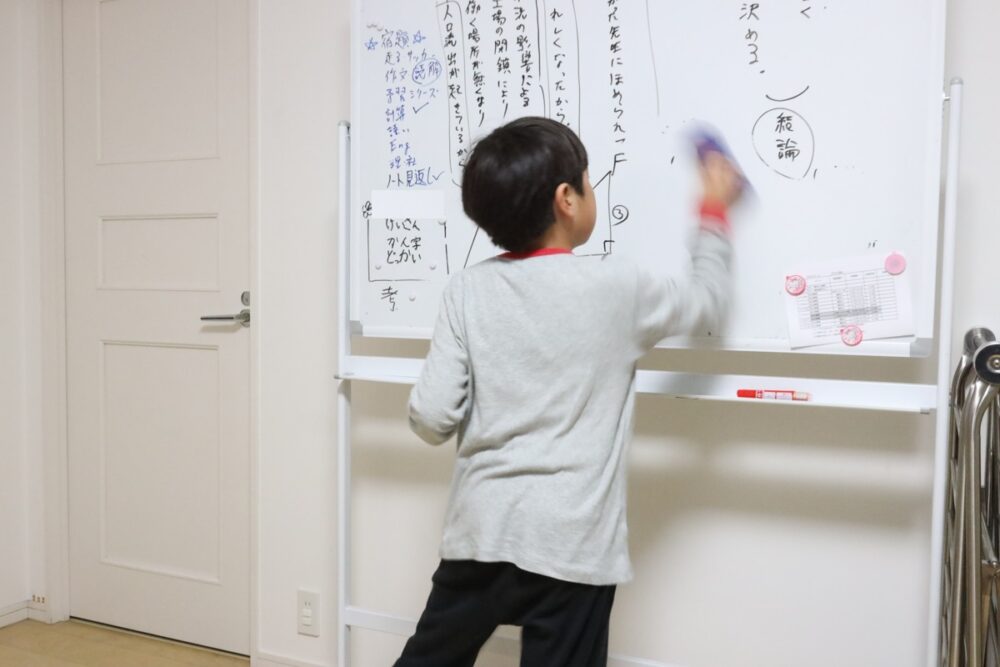

いつもはリビング学習なのですが、過去問題は別の部屋で一人で時間を測って解かせます。

終わったら添削をして、一つの問題に対して2〜3日をかけて話し合い、良かった点と修正点を理解させます。

型を最大限活用する

過去問題は、似たような出題形式の問題を繰り返し解きます。

そのため、前述した「型」を使って内容を考えたり素早く書いたりすることが、とても有効です。

ここまではあまり得意では無かったかも知れませんが、似た傾向の過去問題を繰り返すことで、型に合わせた書き方の練度も上がります。

体験談などの使い回しも、出題傾向に合わせて絞れるようになってくるでしょう。

型を最大限活用して繰り返し書くこと。これが志望校に特化した、点数が取れる作文の練習方法として最もお勧めしたいことです。

以上が我が家の過去問の使い方でした。

作文には長い積み重ねが必要

最後に、私が息子に作文を教える中で気づかされた大事なことを伝えさせてください。

作文対策はじっくり時間をかけて!

それは、「作文の力は、一気に伸ばすことはできない!」ということです。

ただ闇雲に「量を書けば身に付く」というものでは無く、少しずつ順を追って成長する必要があるのです。

よほど作文が得意な子でもなければ、「とにかく書いてみろ」とやらせてみても、「書き方がわからない」し「何を書けばいいのかわからない」と手が止まってしまうでしょう。

これは、私も大失敗して息子に辛い思いをさせてしまいました。。

親塾での作文対策を始めた当時、「作文は量が必要」という言葉を真に受けて、とにかくアウトプットさせようとしてしまったのです。

でも、書くべきものが子供の中に無ければ、アウトプットはできませんよね。

そしてそれを準備するためには、「何をどう書くか、考える力」を先に伸ばす必要があったのです。

作文も算数と同じ、簡単なことから難しいことへ、できることを積み重ねていく必要がありました。

時間がかかるし、進歩もゆっくりです。

その前提で、時おり垣間見せた成長を見落とさずに、褒めてあげましょう。

作文は本当に苦手な子でも伸びる可能性があるんです。息子がそれを見せつけてくれました。

息子が急に伸びた話

息子は国語が苦手で、作文もなかなか伸びてくれません。過去問題2周目でも最後まで書ききれずに、内容もぺらっぺらで私も半分あきらめも入っていたほど。

ところが、です。

彼は残り1ヶ月を切った時から急激に伸びたのです。突然時間内に書き上げられるようになって、内容も論理的で充実したものに急変しました。

最後まで残しておいたラスト2年分を解く手順では、初見問題でも時間が余っていたほど。

この勢いは最後まで止まらず、なんと本番では15分ぐらい時間が余ったと言っていました。

本番の採点は100点満点(換算)中75点だったようで、つい1月前までは絶望的なところから一気に伸びたことになります。

なぜこんなことが起きたのか。息子は「ばらばらだったものが、急に全部つながった」と言っていました。成果はなかなか出なくてもコツコツと頑張っていれば、過去問で同じ傾向の作文を書きまくるこの時期に、コツを掴んで一気に開花するのかもしれません。

なお、効果的な過去問の解き方については、こちらの記事に詳細をまとめています。ご興味があれば併せてご一読ください。

【公立中高一貫校受検】本番で1点でも多く取るため過去問対策とは!?効果的な過去問の解き方をご紹介【塾無し】

まとめ:公立中高一貫校受検の作文対策とは

この記事では、公立中高一貫校受検の作文対策についてご紹介しました。

作文は一気に上達はできません。総合的な力が必要になります。

- 読解力・理解力

- 論理的思考力

- 記述力・語彙力

これらを順に、少しずつ力を付けていく。これが作文対策です。

繰り返しになりますが、息子は本当に国語ができなかったところから、最終的には作文で75点(100点換算)も取ってくれて、合格への大きな力になってくれました。

時間がかかるけど、成長の可能性のある科目です。

ただ一方で、作文を親塾で行う場合、親の負担も間違いなく大きい。

作文の配点を考えた時に、毎日の勉強でどれぐらいの時間を割くかという戦略も必要になります。

我が家では、毎日30分~1時間程度でした。

息子は中学に合格後、学校で沢山の文章を書かされるし、自分の意見を話す機会も多くあるそうです。

作文の練習で培った読解力や思考力などは一生の力になるので、パパさんママさんも受検だけでなく将来を見てサポートしてあげて欲しいと思います!

質問などあればお気楽に!