うちの子、どうしても読解問題が苦手。ぜんぜん点が取れないんだけど・・

よく分かります。。

我が家も息子は算数系男子。読解問題が壊滅的に苦手で、全く点数が取れませんでした。

公立中高一貫校の受検では作文が出るのですが、こんなに国語が苦手では、それよりも難しそうな「作文を書く」なんてとても無理・・と一時期はあきらめの境地に入っていたほど。

ですが親塾の試行錯誤の中で、「なぜ息子は読解問題が苦手なのか」という真の理由に気づけた瞬間があったのです。

それまでは「どうやったら正解させてあげられるか」を考えていたのですが、このアプローチは間違いでした。

それを克服する勉強に切り替えたところ、最終的には適性検査Ⅰの作文で75点(100点満点換算)も取れるまでに成長してくれました。

この記事では、読解問題が苦手なお子さまの克服に向けて、我が家で気づいたその理由と対策をご紹介します。

この方法は3学年下の長女にも試しているのですが、本人も自覚できるぐらい読解が得意になってきたそうなので、再現性もありそうです。

同じように読解が苦手なお子さまの参考になれば嬉しいです!

※今回の記事は、作文対策として「説明的文章」の読解方法の紹介です(物語的文章ではありません)

ポイント「読解問題ができない前に、読解ができていない」

繰り返しますが、我が家の長男は読解問題が非常に苦手でした。

文章書き抜きどころか、選択問題すらできない。「なんで本文にここまでわかりやすく書いてるのに、これを選べないのよ・・」と、どうやって教えたらいいのか絶望的な気持ちに陥ったこともありました。

それでも親塾として試行錯誤する中、ついにあることに気づいたのです。

「息子は本文が読めていない」

ようやく気づいたポイント。

それは、「彼は問題が解けないんじゃなく、読解問題の本文が理解できていないのだ」ということでした。

つまり読解力が無かったのです。

読解力が無いために、文章も読めないし筆者の主張が理解できない。

だから回答できず、点数も取れていなかったことに気付きました。

「そうか、読解力を付ければいいんだ!」と、ようやく希望が見えたのです。

読解力がない理由を分析

なぜ息子には読解力が無いのか。よくよく話を聞いてみると、3つのポイントに気付きました。

- 語彙が少ないこと

- 文章の骨組みがわかっていないこと

- 本文が、構造的に組み立てられて作られていることを知らないこと

詳しくはこの記事の中でご紹介しますが、それぞれのポイントを順に対策したところ、結果的にはみるみると力を付けてくれたのです。

最終的には、読解問題はむしろ得意になりました。

国語力も各段にアップ。半分諦めていた受検本番の作文問題では、100点換算で75点も取ってくれて、作文の得点で合格できたほどだったのです!

この記事では、実は長い苦労の末ようやく文章読解を克服した息子の

- 読解ができない3つのポイント

- それを克服した方法

について、ご紹介します。

文章読解が苦手な3つのポイント

息子が読解ができなかった原因は、次の3つでした。

- 語彙が少ないこと

- 文章の骨組みがわかっていないこと

- 本文が、構造的に組み立てられて作られていることを知らないこと

それぞれ説明します。

ポイント1 語彙が少ないこと

私もずっと気付けなかったのですが、読解問題ができない子供たちは語彙が足りてない場合があります。

「語彙」と言っても中学受験の問題で問われる語彙問題のような”難しいことば”ではなく、そもそも簡単な日本語の単語や一般的な慣用句を知らないのです。

例えば、4年生時の娘がどうしても文章が理解できていないのでよくよく話を聞いてみると、「九州」という言葉を知らなかったことが判明したことがあります。九州についての文章なのに九州を知らなければ、それはチンプンカンプンになりますよね。

英語の長文読解で、英単語を知らなければ文章の意味が読み取れないのと同様に、日本語の文章も日本語の単語が不足していると、あいまいにしか文意を読み取れません。我が家の子供はまさにこれでした。

普段からうるさいぐらいにしゃべっていて、単語を知らないなんて信じられないかもしれませんが(笑)。

でも普段会話で使う範囲の語彙と、文章の語彙は異なります。慣用句やことわざのまえに、そもそも簡単な名詞すら知らないものなのです。

いちど、お子さまがあまり点数の取れなかった読解問題を音読させてみましょう。そこで言いよどんだ言葉について聞いてみると、「こんな言葉も知らないの!?」とびっくりされるかもしれません。

なのでまずは読解のテクニックの前に、語彙=日本語の単語を増やす必要があるのです。

ポイント2 1つの文章の骨組みがわかっていないこと

一文が少し長くなると、途端に意味を取り違えたり、そもそも文章の意味を理解できなくなってしまうお子さまもいらっしゃるでしょう。

ウチの子はまさにこれでした。文章をそのまま上から順に読み下すので、ちょっと入り組んでいる文章には混乱してしまうのです。これは、ふたつの文章が入れ子になって、ちょっと複雑になっている例です。

たけしは、ゆうこが置きっぱなしにしていたチャーハンを温めて食べた。

この文章の場合は、主語が「たけし」で述語が「食べた」ということがわかると、スッキリしますよね。

文章は主語+述語の骨組みに、表現という肉付けをしているようなものと捉えられるようになると、複雑な文章もシンプルに捉えることができます。

ですが、こういった文法的な仕組みを理解できずに苦労しているお子さまも多いと思います。

ポイント3 本文全体を構造的に読めていないこと

これは作文問題で多く出題される「説明的文章」についてなのですが、「文章とは構造的に作られている」ということを知っていると、文章は読みやすくなります。

文章は、いくつかの「ブロック」を組み合わせて作られています。それを組み合わせることで、論理的で説得力のある文章を作り上げているのです。

例えば、説明的文章には筆者の主張があります。

主張に説得力を持たせるために、具体例を挙げたり、主張を証明する数字を挙げたりするのですが、これらひとつひとつの役割を持った文章のカタマリ、それが「ブロック」です。

主張のあとにこれらのブロックを配置することで、主張の後ろ盾としているのです。

長い文章も、「それぞれ役割のある小さなブロックを組み合わせて作るもの」だということを知っていることで、長い文章も構造的に読めるようになるし、しっかりと読むべきところとスピード重視でよいところなども把握できるようになります。

息子は、長い本文をただ読み下していたこと。これも読解が苦手な原因だったのです。

これらの問題を抱えていらっしゃるお子さんも多いのではないでしょうか。

ではこれらはどのように克服したのか。我が家の取組みを順にご紹介します!

親塾での読解対策3選

では具体的な、我が家で取り組んでいた親塾での読解対策を3つ、ご紹介します。

親塾での読解対策その1:まずは親が読解の方法を学ぶ

親塾で子供に読解力を付けるためには、まずは親が文章を読解する方法について学びましょう。

前述した「文章をブロックを組み合わせた構造的なもの」、として読む方法です。

お子さまがこの力を手に入れることが、読解対策のキモとなります。それを子供に教えるためには、まず親がその方法を勉強してみましょう!

ただ、国語に苦手意識のある保護者の方は、

そりゃ教えてあげたいけど、僕も昔から国語が苦手で・・。

と思われるかもしれませんね。

でも大丈夫!かんたんに、具体的な方法を学べる書籍を2冊ご紹介します!

私もこの二冊(しかもそのうちの一部)を読むことで、子どもに教えることができました。

文章読解の鉄則

文章を構造的に読む方法についておススメしたいのが、こちらの「文章読解の鉄則」という参考書に書かれている方法です。

中学受験の定番なのでご存知の方も多いかもしれませんが、私も勉強させてもらいました。

こちらの、下記ふたつの項目だけでも良いので、ぜひ読んでみてください。

- 第二章:”「読み方」の鉄則”の「説明文的文章」の項

- 第三章:”「解き方」の鉄則”の「説明文的文章」の項

要点をごく簡単に書いてしまうと・・

内容が難しいので、まずは親が読んである程度理解してみましょう。書籍の内容が難しい場合には、第二章だけでも目を通してみてください。

そのうえで、お子さまと一緒に読解問題を解いてみるのが良いかと思います。実際にこの本で学んだことを使ってみると、思っているよりもずっと簡単にできると思います!

この本を参考にして、とにかく毎回同じ方法を使って「読解」することを試してみましょう。

ドラえもんの 国語おもしろ攻略 読解力がつく

我が家では定番のドラえもんマンガ、この本もとても参考になりました。

ドラえもんのギャグマンガという仮面は被っていますが、このマンガ、実は日能研さんの指導のもとに作成されています。「国語ベストチェック」という参考書をマンガ化したものとのことなので、中学受験用の読解テクニックが満載です。

マンガですがかなりボリュームがあるので、公立中高一貫校受検用の読解力であれば、まずは第一章の「説明文と論説文」だけを繰り返し読んでみるのがおすすめです。

構造的に文章を読む具体的な方法を、たくさん知ることができます。

親塾での読解対策その2:ひとつ下の学年の読解問題集を解くこと

次の対策は、簡単な読解問題集を解かせることです。

おすすめが、ひとつ下の学年向けのもの。例えばお子さまが5年生ならば、4年生用の読解問題集を解かせてあげることです。

少し簡単な文章から始める

ひとつ学年が下がると、文章のレベルはかなり下がります。

語彙や表現、内容が安易になるので、文章そのものを読みやすくなるはずです。

簡単な文章を使って、知識や読解スキルを積み重ねていくのが、文章読解への第一歩です。

具体的な話は、後述しますね。

まずは文章の短い、ドリル形式のものから

特にお勧めなのは、毎日取り組むドリル形式のもの。

文章が短くて一回にかかる時間が短くすむので、お子さまも教える親も負担が小さいからです。さらに短時間で行えるものは毎日の習慣に組み込みやすくなります。

参考までに、現在我が家で妹たちに4年生と2年生にやらせていたものを紹介しますと、こちらです。

短時間で回答から答え合わせまでできるので、毎日続けられています。最初は文章読解がちんぷんかんぷんであった長女も、しっかりと読めるようになってきました。

親塾での読解対策その3:構造的に本文を読む練習をする

文章全体を、ブロックの組み合わせとして読むこと。前述したように、その読み方を教えてあげましょう。

問題に正解するより、文章を構造的に読む練習のために読解問題集の本文を利用する感じです。

ただ、最初からすべて理解するのは難しいかもしれません。そこで読解が苦手なうちにオススメしたいのは、次の2点をだけ読み取らせることです。

- 筆者の主張はなにか?(この筆者が言いたいことはなに?)

- その主張の根拠はなにか?(その理由は?)

「主張」と「その根拠」、これらをブロックとして探すところから始めてみましょう。

ここが読み取れるようになることが、公立中高一貫校受検の作文対策にも直結します(作文は、筆者の主張に対して自分の意見を述べるものであるため)。

主張と根拠を把握できるようになったら、次はその主張を中心に、その他のブロックがどんな役割をしているのか、ひとつひとつ確認できるようにしましょう。

ここで効いてくるのが、一学年下の問題集を使っていること。内容が難しくないので、読み方の技術的な練習に集中できるのです。

説明的文章では、説得のためのパターンがあります。

例えば、このような順番でブロックが作られていたりします。

- 筆者の意見&結論

- その理由

- 理由をわかりやすく具体的な話に

- もう一度結論=抽象化

多くの問題を解くことで、文章構造のパターンが理解できるようになりますよ。

パターンを知っていることは、いずれ作文を書くときにも役に立つんです!

読解問題集の使いかた

これらの勉強は、読解問題集を使って行いました。読解問題集の使い方を、詳しくご紹介しますね。

読解問題集の使いかた

それでは、具体的にはどのように勉強していたのか。

我が家の読解問題集を使った勉強法をご紹介します。

まずは文中の知らない言葉を無くしてから、問題を解く

本文を読む段階で、わからない単語があるはず。まずはこれを全て調べさせましょう。

実は、子どもって普段口が減らないほどおしゃべりでも、文章のちょっとした日本語の意味を知らなかったりするんですよ。

4年生の長女が「両親」という言葉を知らなかったことには本当に驚きましたが・・。英語の長文と一緒で、単語がわからないと文章って読めませんよね。

問題を解く前に、こんな知らない単語があれば調べさせるのです。

これによって、語彙を増やすことが目的です。

知らない単語をあぶり出すのは、お子さまに本文を音読させると良いです。

言葉にするのに言い淀んでいたり、発音がおかしな言葉は知らない可能性が高い単語。「今出てきた○○ってどういう意味?」と質問してみるのも良いでしょう。

これにも下の学年の問題集は有効です。わからない単語が少なくなるため、子供が語彙を調べる負担も減るからです。

この単語調べだけでその日の国語の勉強を終えてOK!知らない単語が多すぎて、語彙を調べるだけで二日かけたこともあります。読解問題を解くよりも、語彙を増やす方が重要と考えていました。

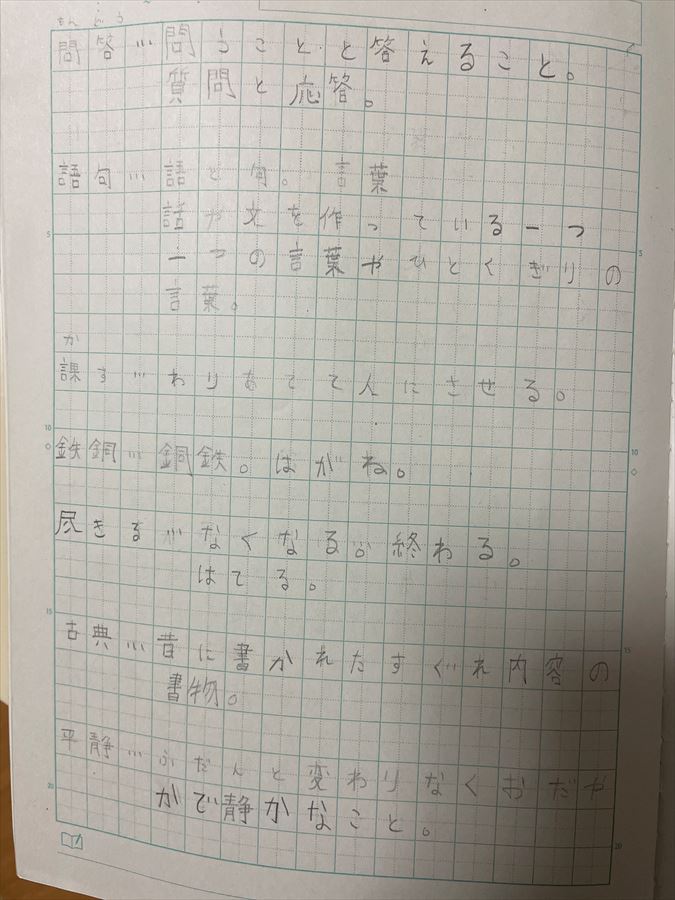

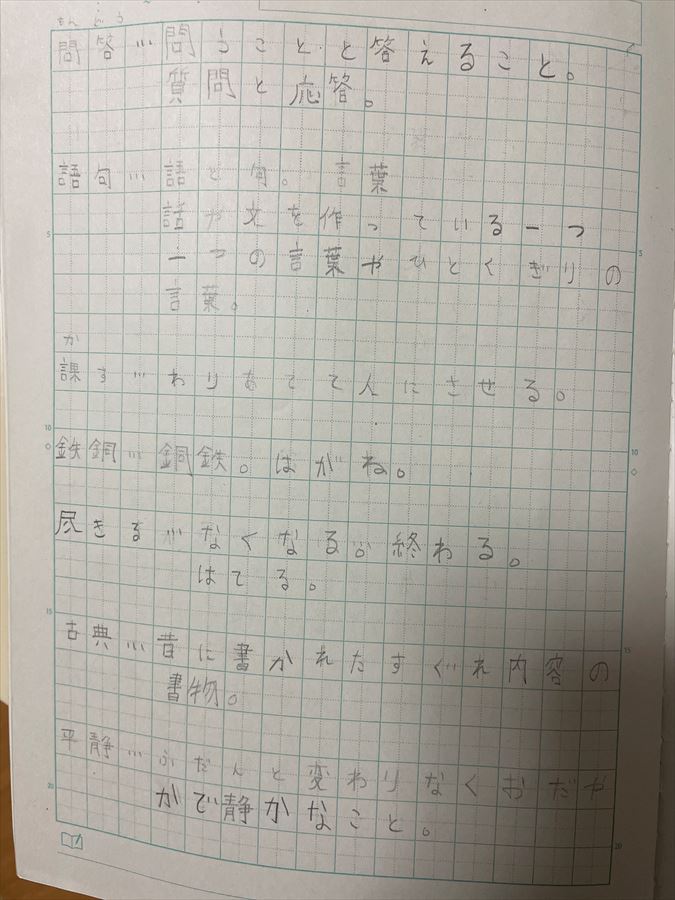

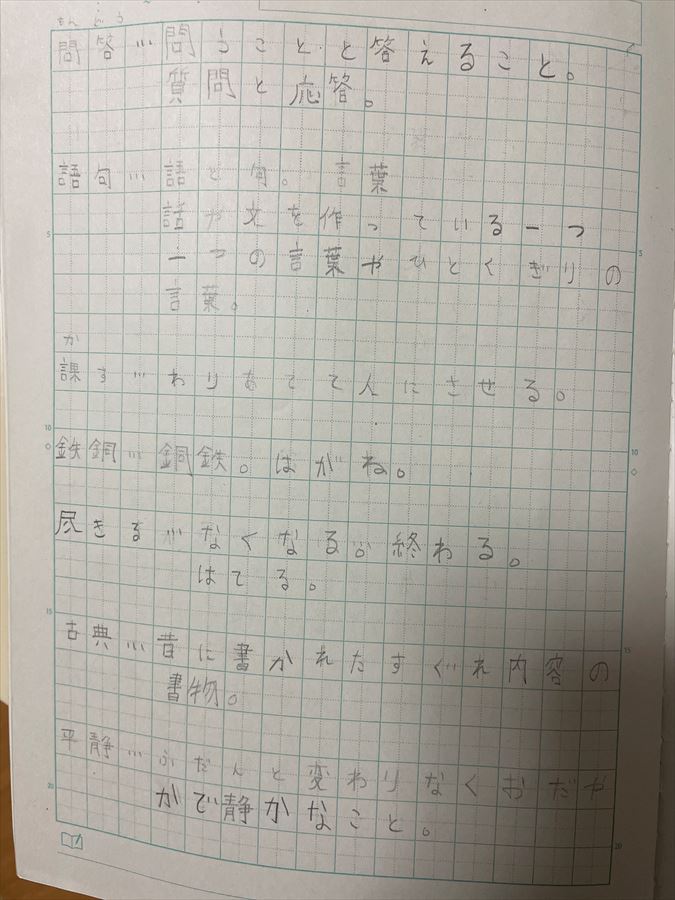

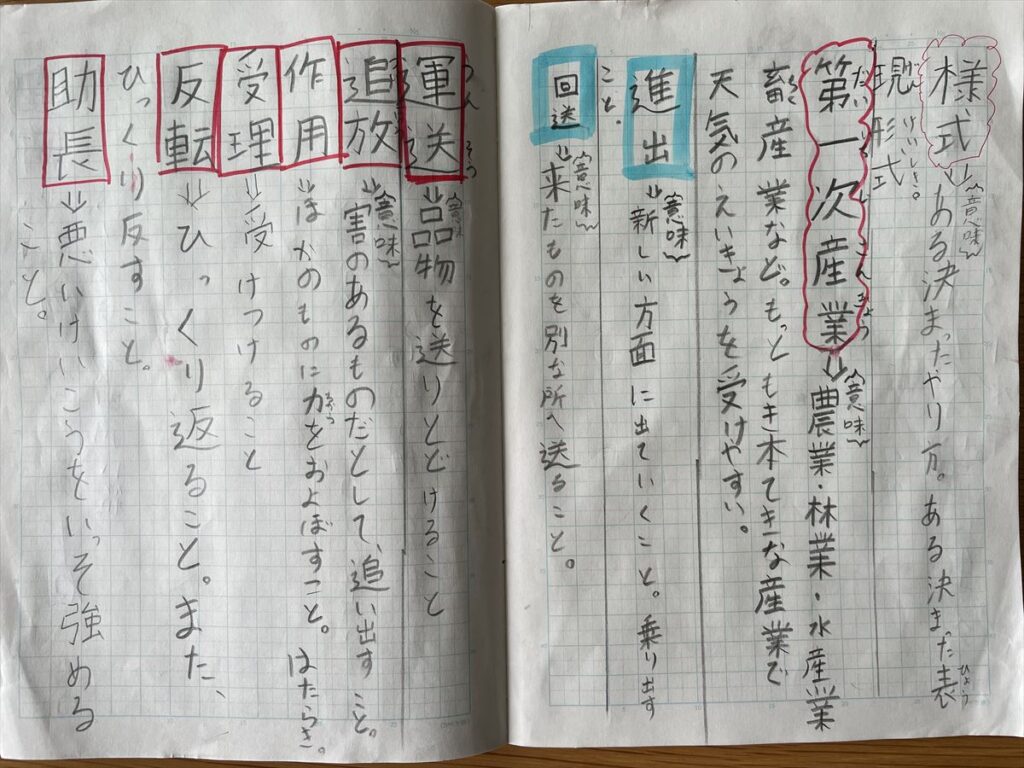

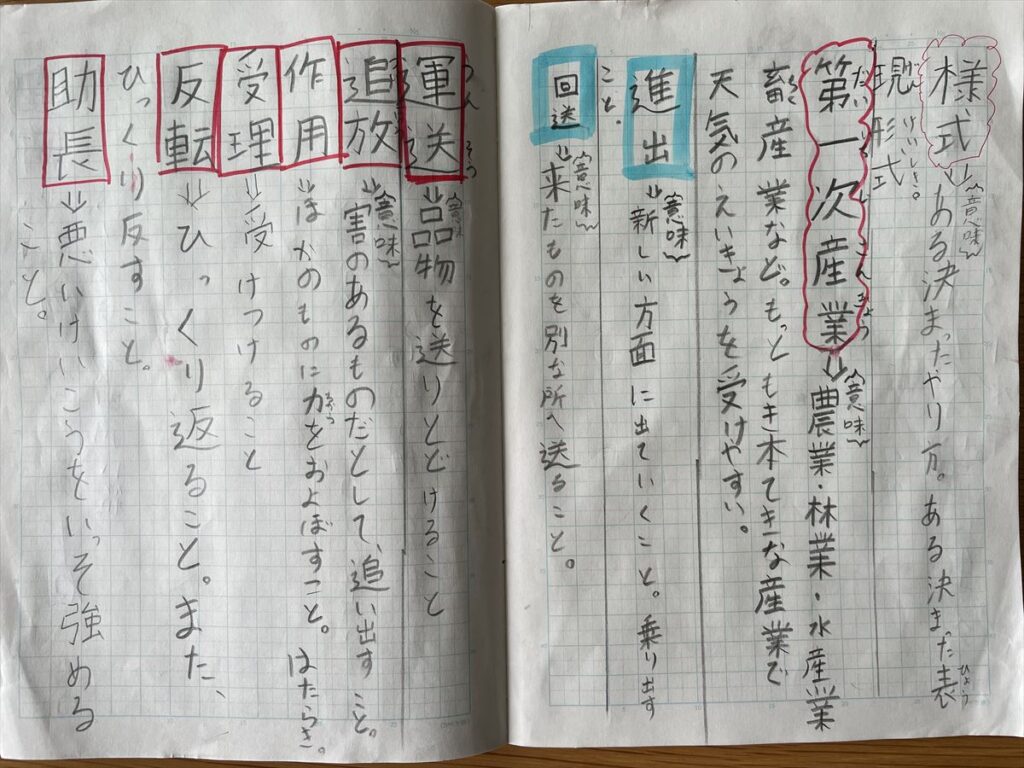

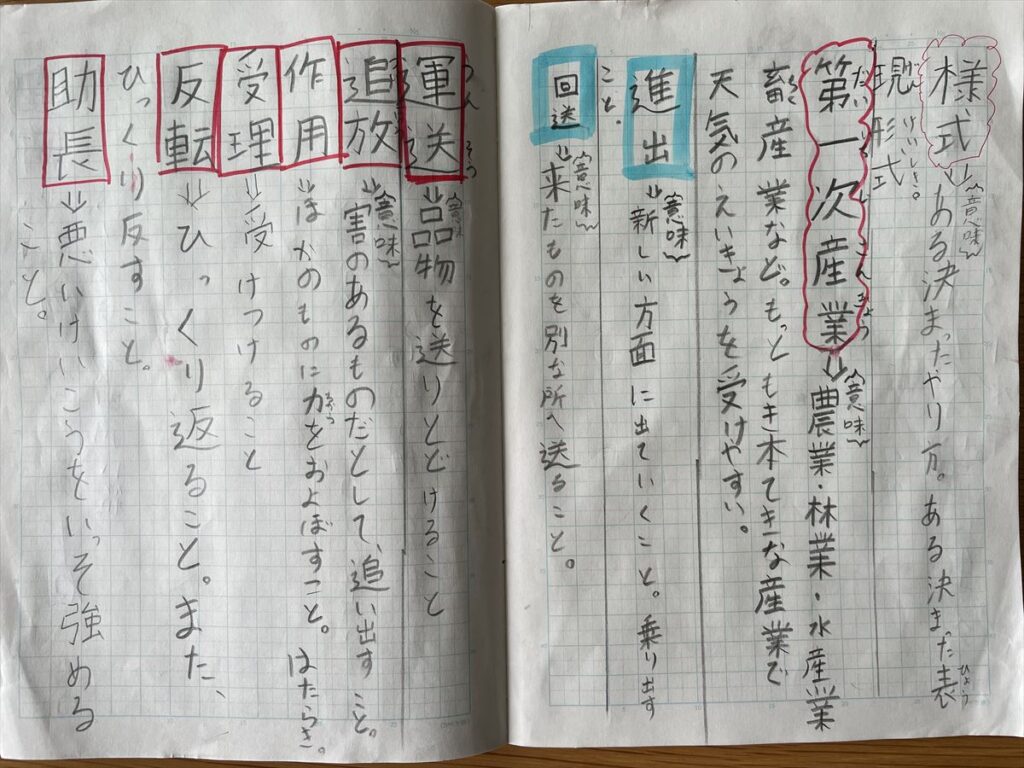

新しく覚えた語彙は、忘れないようにノートに書かせます。

新しい言葉を調べたら、語彙ノートに書かせる

語彙ノートを作ってあげましょう。知らない言葉があったら、言葉の意味を調べてこのノートに書かせてあげるのです。

読解問題の本文中に知らない言葉があったら、その都度調べてノートに書くようにしていました。

左が長男が作っていた語彙ノート、右が4年生の長女が作り始めたノートです。

解らない日本語があると、直ぐに辞書で調べるようになったため、こちらの電子辞書を購入しました。

書籍の辞書よりも簡単に調べられる上に操作も楽しいようで、より前向きに言葉を調べてくれています。

このようにして語彙を調べて、わからない言葉が無くなってから読解問題を解きます。それによって、語彙を増やす取組みと、文章構造を把握する練習に分けて、それぞれ集中して取り組めるのです。

マル付けの際に、文章の構造を教える。

お子さまが回答が終わった後、マル付けをしましょう。マル付けは親も子も一緒で行います。

ポイントは、正解しているかどうかがではなく、文章を理解できているかを確認することです。

例えば、このような問題文があったとします。

丘の上にある木の、 果実は何色ですか?

これに対し、本文がこんなシンプルだったら、読解が苦手な子でも回答できると思います。

丘の上の木には、赤い色の果実が生っていた。

では、こんな文になっていたらどうでしょう。

丘の上には、一本の木が立っていた。

それは大変にみすぼらしかったが、つやつやした赤い実が生っていた。

さらに、こんなのはどうでしょう。

その木は、大変みすぼらしい見た目をして、小さな赤い実を生やして丘の上に立っていた。

これらのようにちょっと複雑になると、途端に理解ができなくなるお子さまもいらっしゃると思います。我が家の息子はまさにこれでした。

こういった文章を、構造的分解して教えてあげるのです。

具体的には、主語・述語という骨格部分を理解させてあげるのが効果がありました。

「何が」「どんなだ」というコアの部分と、それ以外の修飾の部分に分けて考えることができるようになると、複雑な文章でも整理して読めるようになったのです。

筆者の主張とその根拠を理解しているかを確認する

一文一文の理解ができたら、次に文章を構造的に読む練習です。前述しましたが、まずはこの二つを子どもが理解できているか確認しましょう。

- 筆者がこの文章で言いたいこと(主張)は何か

- そしてその根拠としていることは何か(その理由とは?)

主張に説得力を持たせるには、根拠や理由が必要です。説明的文章では、筆者はこの主張と共に理由を必ず文章にしているので、それを子供に説明をさせてあげましょう。

「主張」と「根拠」を抜き出せるようになってきたら、それ以外のブロックの役割についても意識させます。

「ここは例を挙げるために体験談を書いているところ」とか、「ここは読者が感じるであろう反論を書いて、それに応えているところ」などの、ブロックの役割を意識させてあげます。

読み返す機会も作る

読解問題集の本文は解きっぱなしにするのではなく、読み返しましょう。

我が家では次の問題に移った時に、その前の問題の本文をもう一度読み返しています。

週末は復習だけで終わる日を作っているのですが(勉強の負担を減らす目的)、その週に読んだ本文をもう一度読み返し。

同じことを、語彙ノートにも行います。語彙ノートを繰り返し読むこと+本文で実際に使われているのを読むことで、語彙の定着を狙います。

ちなみにこの本文を繰り返し読むというのは、読書の代わりにもなります。あまり読書が好きでない子でも、語彙や読解力と共に知識を増やすことができるのです。

読書が苦手な子でも文章読解が得意になる取り組みとして、別記事にしています。特に作文がある学校では有効だと考えていますので、ご興味があれば参考にしてください。

ここまでできるようになれば、以前よりは読解問題の本文への理解が増すはずです。

国語は時間がかかるので、じっくりと!

読解問題の苦手克服の方法をお伝えしてきましたが、残念ながら、これは特効薬というものではありません。

例えば語彙を増やすことは、一朝一夕とはいきません。

なので焦らず、コツコツと続けてみてください。

子どもを責めないように・・

読解が本当に苦手だった息子、実は中学受検本番の1ヶ月前でも作文が書けませんでした。

でも残りの3週間ほどで、メキメキと音を立てるように大成長を遂げたのです。その勢いは本番まで止まらず、なんと本番では15分も時間を余らせて作文をかき切ってしまったのだとか。

なぜそんなに急に書けるようになったのか聞いてみたところ、「色々なことが急に繋がった」と言っていました。

国語の力は、子どもの中に蓄積されています。読解への取り組みが継続できているならば、仮に問題は解けなくても絶対にプラスになっているはずです。

時間がかかることを受け入れて、この成長を待ってあげましょう。

私も頑張ります。。

まとめ

以上が、我が家の親塾で成功した、国語が苦手だった長男の文章読解の克服法です。

文章読解が苦手なポイントは、次の三つでした。

- 語彙が少ないこと

- 文章の骨組みがわからないこと

- 本文が、構造的に組み立てられて作られていることを知らないこと

そしてその克服方法には、

- 簡単な、できればひとつ下の学年の短い読解問題集を用意して、親と一緒に解いてマル付けをすること。

- そして問題を解く前に、単語や慣用句を全て調べて語彙ノートを作ること。

- 文章は構造的に読むこと。

でした。

親として意識していたのは、言葉を知らないことを笑ったりしないことです。

ビックリするような言葉すら知らないこともありましたが・・。

「どんどんと言葉を覚えて行こうね!」という感じになると良いと思います。

文章読解の力は受験以外にも役に立ちますし、作文を書く力にも直結します。

この記事が少しでも、文章を読むのが苦手なお子さまの力になれたら嬉しいです。

質問などあればお気楽に!